人は恐怖を感じた時、思わず神仏に祈ったりおまじないの言葉を言ったりすることがあります。

僕は怖い時、思わず「神様仏様!」って言っちゃうよw

私は「南無阿弥陀仏!」とか、仏さんの名前言うことが多いなぁ。

では例えば、天災が起こったときはどうでしょう?そのうち雷の場合はよく知られているかと思うのですが、ご存じでしょうか?また実は、地震の時にも唱えるおまじないがあるんですよ。昔の書物には出て来る言葉ですが、まず現代の人は知らないでしょう。

でも江戸時代には間違いなく言われてたんです。実は、私はこれを言っていた証人を知っています。別にタイムマシンに乗ったわけではないですが、詳しくは後程お話したいので、是非最後までご覧くださいね。

今回はまず、ひょっとしてご存じでない方のためにも、雷除けのおまじない言葉から説明をしましょう。その言葉の由来もかなり不思議で面白いので、覚えておくと役に立つかもしれません♪

そしてその次に、江戸時代の京都で使われていた地震のおまじない言葉をご紹介しましょう。こちらもみなさんよくご存じの言葉なのですが、聞けば意外だと思われるかもしれません。

これを読めば

・雷除けのおまじないの言葉と由来。

・地震除けのおまじないの言葉とそれを使った昔の人々の思い。

がわかり、ディープな昔の京都の知識が1つ増えますよ♪

これは地震が起こってからの話題ですが、「起こる前」にある「前触れ」について知りたい方は以下の記事をお読みください♪

1.雷除けのおまじないは、「京都から消えた地名」を唱える?

①昔からあるおまじない言葉「くわばら」

さて、雷が鳴っていて落ちそうなとき、今あまり言う人はいませんが、ちょっと前まではよくこんな言葉を聞きました。

(雷が)ピカッ!ドーン!!

くわばら、くわばら!!

はい、雷除けのおまじないは、ご存じの方も多い

くわばら

ですね。

さてこれは、まずは文字通り「桑の畑」「桑の原っぱ」という意味に取れます。

これを唱える理由として、辞書やネットで調べると

・蚕の餌である桑畑に落ちてほしくないために唱えた。

・雷神が井戸に落ち蓋をされた時、雷神が、嫌いな桑の木(くわばら)を唱えればもう落ちることはないと言った。

など、「くわばら」が実際の桑の畑を指しているというものが多かったです。

うちの母親は、桑畑には雷が落ちにくいしそんなふうに言うのんえ、て言うてたわ。根拠は無いと思うけどw

②スーパー天神、菅原道真登場!

しかし雷と言えばやはりこの方、

菅原道真

さんを忘れてはいけません。大宰府に左遷され無念の死をとげ、政敵藤原時平一族をはじめ内裏にまで雷を落とすスーパー天神となったと言われています。

実は、道真さんと「桑原」は非常に縁のある言葉だったのです。

書かれているものにより「生まれた地」「治めていた場所」と多少の変化はありますが、「桑原」というのは菅原道真さんに深い関係のある土地の名前だと言われています。

そしていつしか「スーパー天神さんにご縁のある土地には雷は落ちない」となったのでしょう。「くわばらくわばら」と唱えれば雷除けができる、という理由付けができたのです。

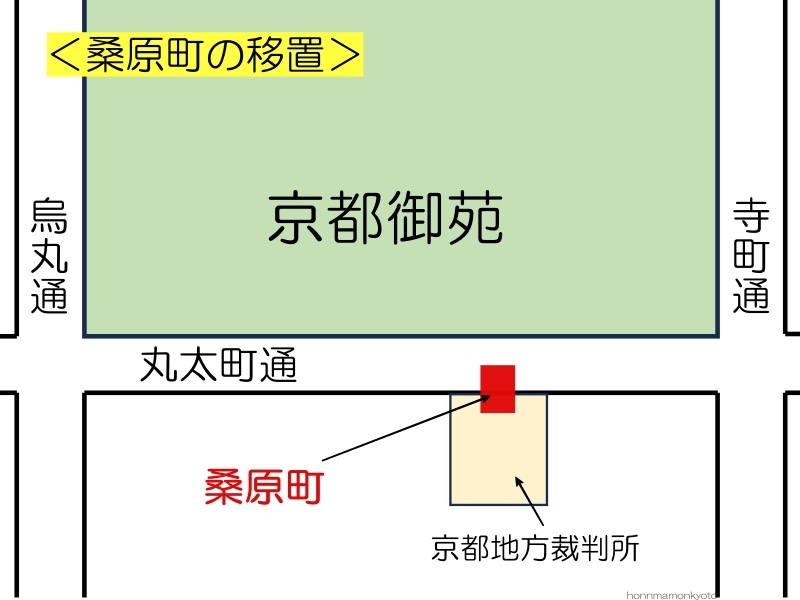

で、具体的にどこかというとこの場所。

今は「桑原町」という町名として残っています。

京都市中京区にある町名ですが、京都御苑の近くという京都の中心地にあり、一部は丸太町通の上に、一部は京都地方裁判所にかかっています。ということで、人は住んでいない地域となっているのです。戦時中の建物疎開で家を取り壊して道を広げた結果、このようなことになってしまいました。*注

堀川通・智恵光院通・五条通は知ってたけど、丸太町通の建物疎開は知らんかったなぁ。

注:道路だけの町「桑原町」のナゾ 京都のど真ん中 いったい何があった?

2.地震のおまじないは、どこでも聞く意外な言葉

①今は全く聞かない地震のおまじないの言葉とは?

さて次は地震です。このおまじないは、今では言う人がいませんが、私が若い頃に母親からこの言葉を聞いていました。

「グラグラグラ…」

わぁ!お母さん、地震!…怖かったなぁ!

キツう揺れたなぁ!あ、こんなときなぁ、おシカばあさんは「世直し、世直し」って言うてやはったんやて。

おシカばあさんというのは私の祖母の祖母で、文政から明治後期まで生きた人なのですが、その人の口から出たのが

「世直し」

だったのです。

母は、自分の父親(つまり私の祖父)からこのことを聞いていました。祖父は早くに母親を亡くしていたので、祖母であるおシカばあさんに育てられていたのでした。そしておシカばあさんは地震があるたびに小さかった祖父を抱きかかえ、この言葉を唱えていたのだそうです。

②思わぬ文献でこの言葉を見つける!

「世直し」とは、何か時代の節目を感じさせる言葉ですよね。大人になってから、私はこの言葉を明治維新の制度刷新に掛けた言葉だと考え、きっとこの時代の流行り言葉だったのだろうと思っていました。

ところがある日、丸山俊明さんの著書「京は大火!大地震!」の中にあった「かなめ石」という古い文献に、「世直し」を見つけたのです。

上下、地しんとは おもひもよらざりけるが、しきりにゆらめきければ、諸人こゝろづきて、初めのほどは「世なをし/\」といひけれども、

丸山先生の現代語訳です。

それでもはじめは、だれも地震とおもわず、

(比叡のお山が、どうにかなったんかいな)

それぐらいに思っていた。が、やがて足元でも地鳴りがおき、腹に響きはじめる。揺れもワサワサ強くなり、ようやくみな地震と気づいた。

それでも最初は ’やせがまん‵ で

「はいはい、世直し世直し」

地震鎮めのまじないをとなえていたが…

丸山俊明著「京は大火!大地震!」p.4-5

この文献は「かなめ石」といい、1662年(寛文二年)近畿北部で起こった地震「寛文近江・若狭地震」について書かれたものです。つまり、「世直し」のおまじないは、さらに200年もさかのぼって使われていたわけです。今から360年以上前にあったこの言葉、今も使っている人はどこかにいるのでしょうか…

大地震は多くの物を破壊しますが、考え方によっては、また新しいものが作られる機会を生みだすとも言えます。それを昔の人は「世直し」と表現して、恐怖や悲しみから少しでも逃れようとしたのかもしれません。

この本は災害の様子を描いた古文献を現代語に訳してあり、その場にいるかのような臨場感を味わうことができます。本当にこの本は読みやすく、京都が好きな方はもちろん、特に京都の歴史・建築史・災害史を勉強する方には必読の書だと言えます。

注:古書しかありません。在庫なしの場合は京都市の図書館でどうぞ。

3.まとめ

・雷除けのおまじないは、「京都から消えた地名」を唱える?

昔からあるおまじない言葉「くわばら」は、現在はあまり使われなくなったけれど、まだまだよく知られているおまじないです。文字通り、「桑の畑」などに関わるお話から生まれたおまじないの側面も持っています。

天神様で有名な菅原道真の領地の中に「桑原町」という地域がありました。雷を落とした菅原道真に縁のある地名だから、その名を唱えれば雷から免れると人々は考えたのでしょう。

・地震のおまじないは、どこでも聞く意外な言葉

今は全く聞かない地震のおまじないの言葉は「世直し、世直し」という、割とありふれた言葉でした。私は明治維新にできたおまじないと思っていたのですが、思った以上に古い言葉だったのです。

1662年に起こった「寛文近江・若狭地震」を記録した「かなめ石」という文書に「世直し」の言葉が残されていました。今は全く誰も知らないおまじないとなっています。「世直し」という言葉の中には、少しでも恐怖心をいやすような意味合いがあったのかもしれません。

今回は雷と地震の時に唱えられたおまじないについてご紹介しました。特に地震の方は今は誰も言わないので、ご存じの方はほぼ無いかと思われます。知っておくと、ちょっとした京都の豆知識として使えるかもしれません♪

また、実際にこれを使ってみようとかは思わないですが、いずれにしてもこのような言葉を使うことがないように願いたいものですね。

コメント