「洛陽四十八願所」の第八願は「石像寺」です。こちらにある「釘抜さん(釘抜地蔵)」をご存じですか?遠くからも多くの信者さんが来られるくらい有名なお地蔵さんなんですよ。

この「釘抜さん」がご本尊のお寺なのですが、今廻っている洛陽四十八願所は阿弥陀如来さんがメインの巡礼です。こちらには阿弥陀さんはおられるのでしょうか?今回はそのあたりを調べながらお参りしてきました。

巡礼「洛陽四十八願所」について知りたい方はこちらでどうぞ。

実際お参りした記録は「3.いざお参り!」まで飛んでください♪

1.第八願 石像寺について

宗 派 浄土宗

寺院名 家隆山 光明遍照院 石像寺(釘抜地蔵)

所在地 〒602-8305 京都市上京区千本通上立売上ル花車町503

本 尊 阿弥陀如来

御朱印 釘抜地蔵の御朱印がある。

サイト等 参考:釘抜地蔵(石像寺)ー じゃらんnet

予 約 不要だが、御朱印をもらうには行をしないといけない。

最初にお話ししたように、こちらは「釘抜地蔵」が大変有名で、「石像寺」の名前を知らなくても「釘抜さん」といえばわかるくらいです。

しかしこちらのお寺も由緒は古く、大変歴史のあるお寺なのです。

①歴史

まず年表で歴史をたどってみましょう。

| 819年 | 弘法大師により創建。 |

| 12世紀末 | 重源が再興。浄土宗に改宗。 |

| 16世紀 | 「釘抜地蔵」と呼ばれるようになる。 |

| 1614年 | 西蓮社巌誉により中興。 |

| 江戸時代初期 | 洛陽四十八願所の阿弥陀如来巡礼の第8願所、地蔵菩薩巡礼の第16願所に選ばれる。 |

| 1730年 | 「西陣焼け」で焼失する。 |

| のち | 北野社内の神宮寺の移築により再興(坊目誌) |

弘法大師の創建で、最初は「光明遍照院石像寺」という真言宗のお寺でした。また、山号は、藤原家隆(1158-1237)が出家して石像寺に入られてから「家隆山」と付けられたそうです。

②仏像・墓など

1)釘抜地蔵

今回は阿弥陀様のお参りですが、こちらは何と言ってもその中央にある釘抜地蔵さんが有名です。「石像寺」の「石像」というのは釘抜地蔵さんのことなんでしょうね。

石像寺からいただいた縁起書によると、弘法大師が唐から帰って来られた時一緒に持ち帰った石を自ら彫って作られたのが釘抜地蔵さんということです。つまり安置されてから1200年は経っているということで、大変古い仏様です。

この釘抜地蔵さん、もともとは「苦抜き地蔵」と呼ばれていたのが、以下のような逸話から「釘抜地蔵」となりました。

*お寺よりいただいた「釘抜地蔵略縁起」をアレンジして書いています。

安土桃山時代あたり、油小路通上長者町(堀川中立売南東)に住んでいた紀の國屋道林という大商人がいました。40歳のころ原因不明の両手の痛みが出て苦しんでいたところ、石像寺のお地蔵さんが霊験あらたかと聞き、願掛けをしたそうです。満願の日になり、夢にお地蔵さんが現れこのようにおっしゃいました。

「この痛みは、前世に人を呪い人形の手に釘を打ちこんだために、その罪が返ってきているのだ。」

お地蔵さんは二本の釘を手に持っておられました。そしてその夢から覚めた時、両手の痛みはすっかりなくなっていたそうです。驚いてお寺に飛んで行ったところ、お地蔵さんの前には血に染まった二本の釘が置かれていたのでした。その後道林さんは100日間お礼参りをおこない、それからこちらのお地蔵さんが「釘抜地蔵」と呼ばれるようになったそうです。

私のお祖父さんのお祖母さんも熱心にお参りしたて聞いてるえ。ご利益あるさかいにやろなぁ。

2)石像弥陀三尊像(重要文化財)

釘抜地蔵さんが超有名とはいえ、本堂奥にある阿弥陀如来石像も、大変珍しく由緒のある仏様であるのはご存じでしょうか?

由緒書きにはこのように書かれています。

この弥陀三尊には造像銘があり、鎌倉時代初期の元仁二年(1225)に開眼されております。これらの石佛は、一尊を台座、光背共に一石で作りだした石像としては全国的に最も古い年号をもつ像であるだけでなく、花崗岩石佛の美しさをこれ程までに見事に示しているものは非常に稀であります。

こちらも約800年の歴史を持ち、釘抜地蔵さんとともに都人の信仰を集めてきた仏様ということです。1つの石から美しく彫られていることからも、作った人は非常に優れた技術を持っていたことでしょう。

境内にはその他多くのお地蔵様やお稲荷さん、不動明王さん、十一面観音さんなど、たくさんの仏様・神様がおられますので、じっくり拝んでいただきたいです。

3)観音堂(開山太子堂)→ 弘法大師像・藤掛観音菩薩

中の門をくぐって左にお堂があります。そこには藤掛観音がお祀りされ、その観音さんの前にはこのお寺を創建された弘法大師さんが座っておられます。観音様よりお大師さんが目に付くので、私は「弘法大師さんのおられるお堂」という認識の方が大きいですね。

4)藤原家隆・定家・為家 供養塔 & 医師・作庵の墓

家隆は石像寺に入ったことからで、家隆とともに新古今和歌集の選者になった定家、その次男の為家の3人の供養塔があります。すみません、例によって仏様とお墓はできるだけ撮らないようにしているので、いつも参考にしている「京都風光」さんをご参照ください。

また、安土桃山時代の医師、作庵のお墓もあるとのことです。ただ、やはり墓地は、よほど気になる方以外は行かないほうが良いような気がします…

仏さん、ホンマに多い!門くぐったらどこにレンズ向けても入るし困った~w

2.いざお参り!

①まずは釘抜地蔵さんのお参りを。

入口は千本通に面していて、今出川通から2筋北にある上立売通を少し上がった(北へ行くこと)東側にあります。赤い提灯がいっぱい並んでいるのですぐわかります。

地蔵堂の前には堂本印象が寄進した大きな釘抜があります。しかしこれを撮ろうとすると、お地蔵さんがもろに写るのでやめました^^; また反対側から撮ってみますね。

さてお参りをしていきましょう。普通にお参りをしようとするなら、中の門を入ってまっすぐ前にあるお堂にお参りします。お線香やろうそくは地蔵堂の左(北)にある寺務所に用意してあります。必要本数を取り、その分のお金を置いておきます。

ただし、御朱印をいただく場合はちょっとひと手間必要です。いや、ひと手間というか、かなりの時間を要するかもしれません。

それはなぜかというと、

地蔵堂の周りを自分の数え年の数の分だけ時計回りに回って祈願しなければいけない

からなのです。

私も結構年がいってるので、回りきるにはかなりな時間が必要になるでしょう。その時間の余裕があるときでないとお参りはできないなと思い、今回しっかり時間を取ってやってきました。体力はまぁ今ならなんとかギリギリ持つでしょう…w

体力がある若い人ほど短時間で回れる、ってなんか納得できひん^^;

②竹串を持ってさぁ開始!

いよいよお参り開始!

お堂の右横に置いてある竹串を数え年の数の分だけ手に持って、1回回るごとに1本置いていくのですが、さて持ってみると…

持ちきれない…

一度に竹串を持てるのは30代の人くらいまででしょうか。私はとうてい無理でした^^; なので3回に分けて持つことにしました。

この竹串が全部無くなったらお参りは終了です。

休日ということもあったのですが、とっても多くの方がお堂の周りをぐるぐる回っていましたよ♪ たくさんのお願い事を釘抜地蔵さんは聞かないといけなくて本当に大変ですねw

③拝むコースの中の「お参りポイント」?

1周する間、釘抜地蔵さんだけでなくお隣や裏をお参りする方もいるので、今回はそのあとをついて行くことにしました。でも簡単に回る方は釘抜地蔵さんだけ拝んでいる人もいますし、それも全然OKだと思いますよ♪

一般的なコースとしては

釘抜地蔵さん → すぐ横の仏様(賓頭廬尊者)→ 真裏にあるお参りポイント → 釘抜地蔵さん

となるようです。

「真裏にあるお参りポイント」って何?と思う方もおられるでしょう。すみません、名前は私が勝手に付けたんですが、これはちょうどお地蔵さんの裏側にあたるところです。回った人のみぞ知るポイントです。

ここで皆さん拝まれるんですよね。お地蔵さんに距離的に近いからかな?と私は思っているのですが、本当のところはどうでしょうか…?

④阿弥陀様はどのルートで拝んだの?

さてここまで釘抜地蔵さんのことばかり書いていますが、今回のお参りのメイン、阿弥陀様はどうしたのかというと…一周廻るルートの中に阿弥陀様を入れて拝むことにしました。阿弥陀様は祈願ポイントの向かいにあるんです。

釘抜地蔵さん → すぐ横の仏様(賓頭廬尊者)→ 阿弥陀様 → 真裏にある祈願ポイント → 釘抜地蔵さん

なので阿弥陀様も数え年の数だけお参りすることになったのです^^; ご利益ありそうですよね♪

しかし、実際に数え年齢の数だけ回るのはとてもとても大変です。20周あたりまではスイスイ行けたけど、30周ごろには息が切れてきました。

でも回っているうちに、次第に雑念が消えてくるような気がしたんです。とっても不思議な気持ち。ただただお願い事だけが頭に残るのを感じました。ある意味、座禅や瞑想にも似た精神状態になったのかもしれませんね。無事完了したときは、何とも言えない満足感を味わうことができました!

周回の中に阿弥陀様を入れて回ってる人はほぼいないけれど、回らずお参りされている方たちは、ほとんどの方が阿弥陀様に立ち寄られていました。釘抜地蔵さんが超有名であっても、阿弥陀様の存在感も大変大きいものがありましたね。

ここからは、ちょっとお見せした7月・七夕の石像寺の景色を。

地蔵堂があるのですが、前の七夕飾りですっかり覆われています。お地蔵様は見えてないので地蔵堂を撮らせてもらいました。中央には堂本印象寄贈の大きな釘抜が立ってますね。

はい、お地蔵さんは撮りませんよ~ 正面に戻ってきて表門の方を見ると、上の写真の反対側の景色が見えました。飾られたフレームの中にお線香立て、向こう側に堂本印象さんが作った釘抜。笹と短冊で飾られて大変美しかったですね♪

・観光寺院でない普段から人の出入りがほとんどないお寺の場合、出入り自由のイベント以外では必ずお電話で許可を得てください(断られることもあります)。

・御朱印をいただく仏様を必ずお参りください。

・境内の写真はお寺さんに許可をいただいてから撮ってください(仏像は信仰対象なので撮影不可が多いです)。

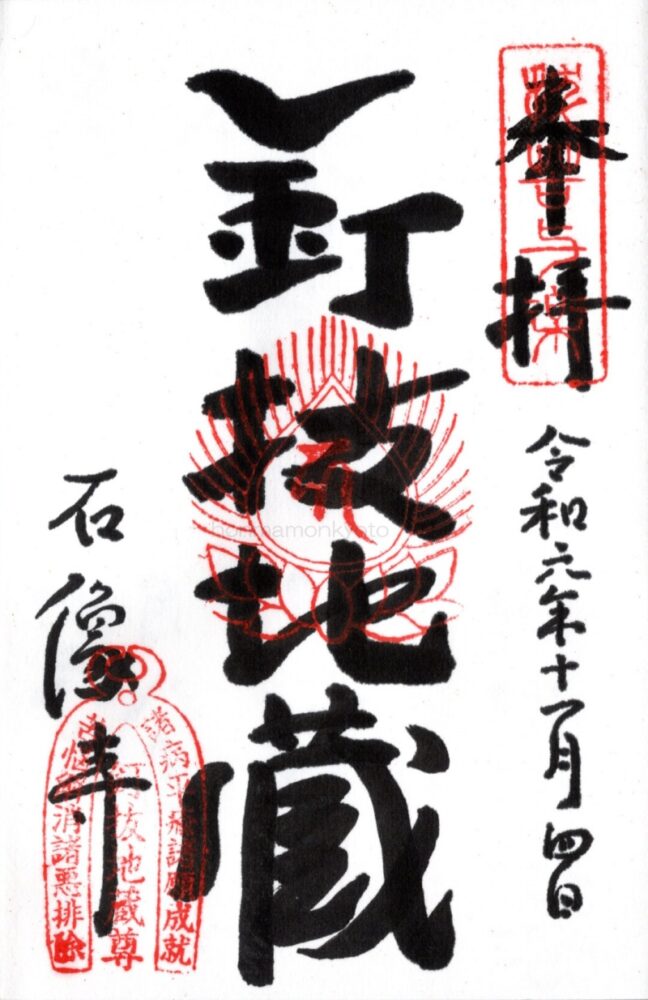

3.御朱印

なんとか倒れるまえに終わったお参りw かなりしんどい目をしていただいた御朱印は大変ありがたみがありました(笑)

ただ、こちらの御朱印は「釘抜地蔵」さんのだけです。阿弥陀様のはありませんでした。まぁ仕方ないですね。

以前も子どもに付き添って同じ御朱印をいただいたことがあるのですが、その時と大きく変わったのが「釘」の篇の形です。山形の部分が反対を向いているようですよね!

これはひょっとして、てこの原理を使うほうの釘抜の形なのかな?とも思ったのですが、みなさんにはどのように見えますか?

4.阿弥陀如来の誓願

阿弥陀如来の誓願の8番目、ご紹介しましょう。

自らが成仏した国土(極楽世界)の人天が他人の心を知る能力(他心智通)を得て、計り知れないほど多くの仏の国々の衆生の心中を知ることができるようにしたいという願。

5.寺への道のり

*地図が見えにくい時は地図上をクリックしてください。

住所表記は「京都市上京区千本通上立売上ル花車町503」。

千本通に面していて、上立売通より北にあるという意味です。上でも書きましたが、入り口は小さいけれど提灯ですぐにわかります。

→京都の住所表記法については「第一願 聖徳寺」の京都の住所表記についてへ

今までで一番しんどかったお参りでしたが、小さい頃母によく連れられてきたお寺にちゃんとお参りができて、なんだか気分がすっきりしました。「千年以上京都を守ってもらった仏様たちへの信仰は、今後もずっと続いていくだろう」と確信できたお参りでした。

次は9番目、第九願の無量寺です。(まだお参りできてません)

石像寺の前はこちら。

コメント