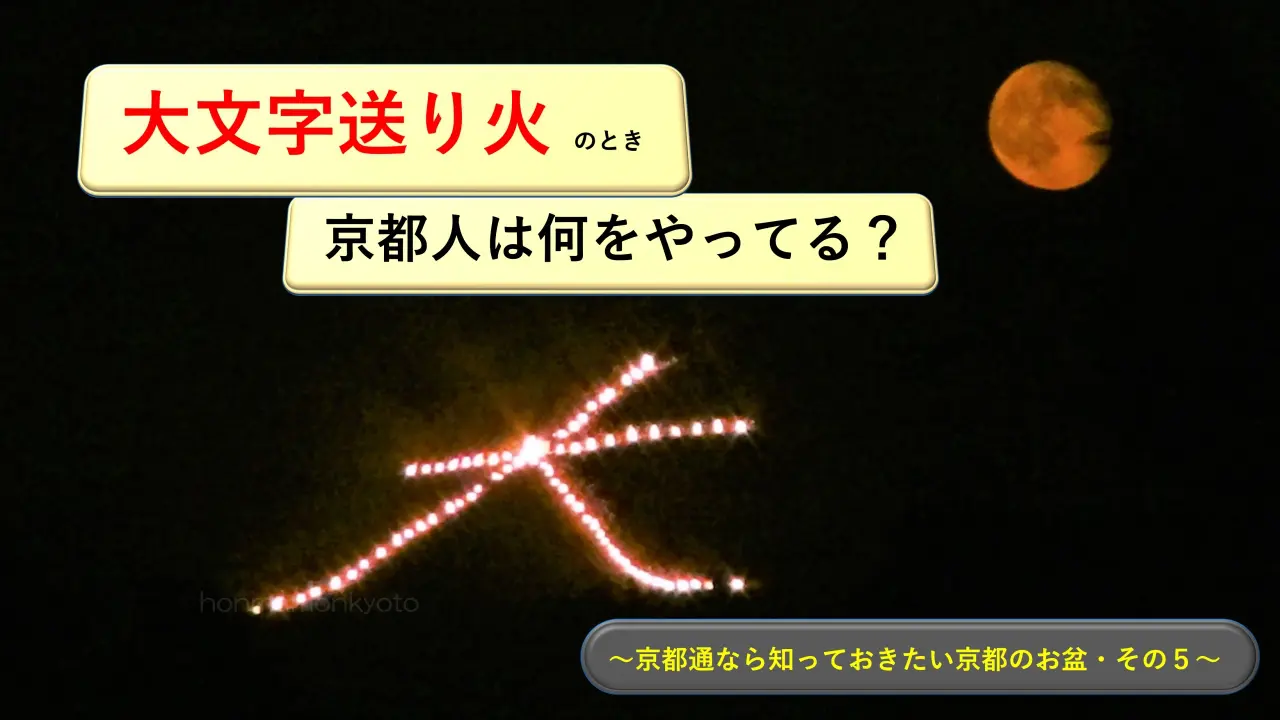

お盆最終日の8月16日、京都の夜は五山送り火で彩られます。おしょらい送りをしない人たちも、その日市内にいたら大体見てる人が多いですね^^

私は毎年大文字を見んとお盆が終わった気がしやへんわ!

今回は大文字送り火で京都の人がすることをお伝えしたいと思います。今だけでなく、昔の送り火では「当たり前」で今では絶対にないことも説明していますので、是非最後までご覧ください♪

もちろん「五山送り火」と言わないことはありませんが、あえて「五山」と付けることは少ないように思います。京都に住んでいる人たちの多くは一番有名な「大文字」を使うことが多いですね。「送り火」を付けることもめんどくさかったりします笑

「今日は大文字の日やなぁ!」とか言うわ♪

1.お盆最終日・16日の京都人の行動あるある。

①8時まではテレビやネットで送り火の準備を見る。

テレビのローカル放送やネットでは送り火を灯す山からの中継がある。8時まではご馳走をいただきながら、灯す側の準備の様子を見ている人も多いと思います。

②夜8時になると通りに出て来る。

市民全員が見るわけではないけれど、夜8時になるとゾロゾロと通りに出て来る京都人。テレビで見ていた人も、結局外に出ればすぐに見えるものだから出てくる人が多いです。

これ不思議なもので、5分前はほとんど人がいないんです。大体京都の人は、早くから並んだりするのが苦手です。カッコ悪いって思うんでしょうね。早くから待つのが気恥ずかしく感じるので、始まるギリギリの時間か少し灯りだした頃に出てくるのです。

そしていよいよ大文字が灯り始めると、よく見える横(東西)の通りは真ん中にも人が立ち渋滞し始めます。みんな右へ倣えで東の方しか見てないですね。自動車が来てもみんなの反応の遅いこと!笑笑 なので車を運転する方、夜8時からしばらくは、街中でスピードを出すのは危険ですよ~!

2.送り火を見始めると京都人がすること。

①手を合わせる。

朝にお寺で「おしょらい送り」をした人、この送り火でご先祖様を送ろうと思ってやってきた人、それがどの段階でも手を合わせて来年の来訪を願います。

京都の人は拍手はしません。見世物とは思ってないですからね。火を点けてくださっている保存会の方への感謝はしつつも、本来の目的の「おしょらいさんのお見送り」をするのが大事ですから。

あ、もちろん見るだけで帰る人もいます。でも、「あ~今年もお盆が終わったなぁ」という感慨は皆が持っているでしょう。

②大文字を映した水を飲む?

これも昔から行われてきたのですが、

「盃の水に大文字を映してそれを飲み干す」

というのを行います。これをすると中風にならない、という病除けの習わしなのです。効くという根拠は何にもないのですが、京都の人の大文字に対する神聖なイメージが想像できると思います。

しかし盃に大文字を映すというのはかなり難しいですよ~ 特に遠いところでは大文字が小さく、映す角度も考えると不可能に近いでしょう。昔はお盆に水を入れそれに映した人もいた*そうですが、映ったとして、ちょっと飲むのはどうですかねぇ?

わぁ~それ気持ち悪いよ~

そこで新たに

「水を入れたグラスに大文字の火を透かし、その水を飲む」

という方法を生み出しました。

もちろんこれは家庭にグラスがある時代に生まれた方法です。

これなら近くても遠くてもやりやすいです。良い方法を考えたものですね!

*田中緑紅「緑紅叢書4 京の送り火 大文字」p.12

番外編 からげしを拾いに行く。

これは送り火が終わったあとに、燃えたあとの炭(からげし)を拾いに行くことです。厄除け病除けになるということで、多くの人が山に登っていきます。昔は燃えた直後、まだ熱々の炭を夜の間に取りに行ったそうですが、今は安全のため翌日の朝に拾いに行きます。

3.昔の大文字送り火では何をした?

①灯っている間にお蕎麦を食べた?

これは江戸時代以前のお話。送り火が灯っているときにお蕎麦を食べる*1 という風習がありました。御所で女官が食べたことから広まったようです。天保年間には、火が消えるまでにお蕎麦を食べ終えると厄除けになるということで、物干し台で必死で食べた*2 そうですよ。

今からでも「大文字送り火の夜はお蕎麦」て言うて、もっぺん売り出したらええのになぁ!

ごちそうの最後に食べるのもいいかもしれないね!

*1 田中緑紅「緑紅叢書4 京の送り火 大文字」p.12

*2 Webサイト:そば・うどん業界「-京都・五山送り火を見ながら蕎麦を頂く【大文字蕎麦】-」

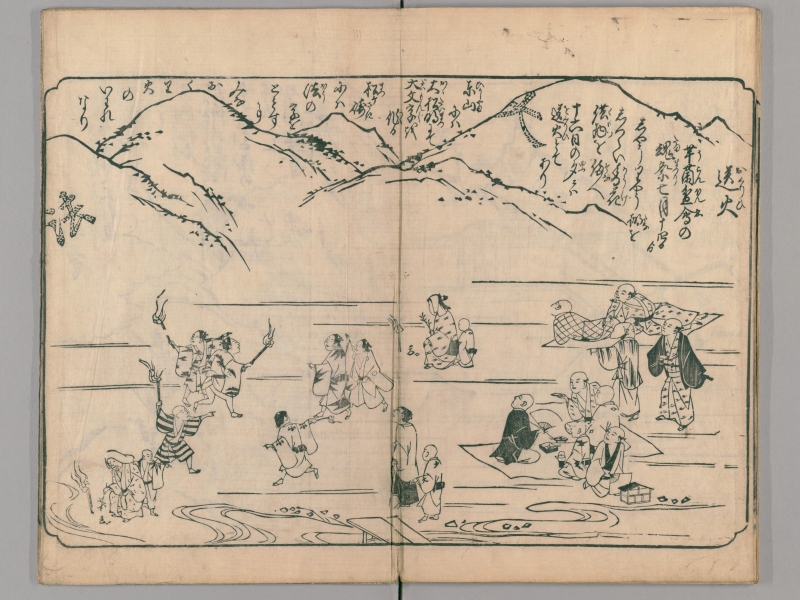

②河原でも送り火を焚いた。

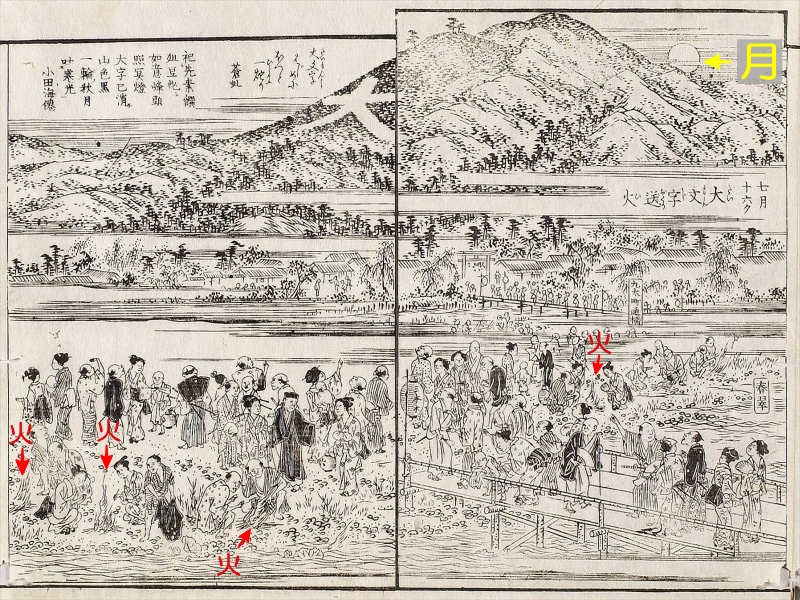

江戸時代の書物には、鴨川の河原で送り火を焚いている図が出ています。

宝永花洛細見図では、松明を河原に立てている人、持って走り回っている子どももいますね!明治直前の花洛名勝図会のほうでも河原で火を焚いています。どちらも山には大文字が灯っていますね。

これが次第に河原で火を焚くことがなくなり、山での送り火だけになったのでしょう。明治維新には政府が大文字の送り火やお盆行事も一時期禁止したので、復活したときにはいろいろと形が変わってしまったのかもしれませんね。

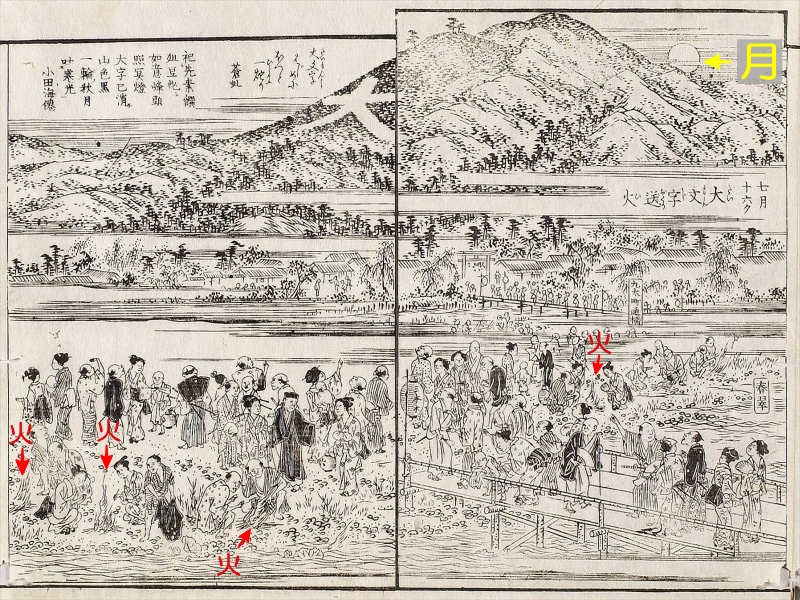

③満月のお月様と一緒に送り火を見た。

この2つ目の図を見ていると、満月のお月様が出ているのに気が付きます。もう一度本をお見せしますね。

これは、送り火の火が旧暦の16日に必ず行われたことに関係しています。

旧暦は月の満ち欠けで作られた暦ですから、16日というのは必ず十六夜の月、ほぼ満月の日になるのです。なので送り火の日はいつも満月が出ることになりました。

また、昔の送り火は電気がなかったせいか、日没直後のまだ明るい時に灯されたそうです。足元が暗いと危ないですし、仕方なかったと思います。

満月の夜なら多少は明るいですし、作業もしやすかったでしょう(雨の日はダメですが)。また、河原の人たちも火を焚いて、自分にいる周りを明るくしていたのかもしれませんね。

ちなみに、今は新暦なので必ずしも満月の日と重なりませんが、たまたま満月に近い年にはこのような風景を見ることができます。

この年、2011年は多くの御霊を送った年でしたね。赤く燃え上がる送り火と十六夜の月に手を合わせ、見る人みんなが安らかにと祈りました。

4.おまけ どのあたりが一番よく見える?

さてここからはおまけの話題です。

この記事では五山の中でも右大文字を中心にお話してきたので、右大文字がよく見える場所をお伝えしていきたいと思います。

①南北ではどのあたり?

まず南北ですが、丸太町通より北の上京区内になると「真正面」感が出てきます。これは、内裏(今の京都御苑に移ってからの場所)や室町幕府の花の御所と呼ばれる場所、今の同志社大学あたりがよく見えるように作られていたのではないか、と考えられるからです。

南は四条通あたりになると、真横から見ているような感じになって見づらくなります。北区の大宮や西賀茂あたりでも真正面感はありますが、距離的に遠くなるので見え方は小さくなります。

②では東西は?

次に東西で言うと、やはり東山にあるので東が圧倒的によく見えます。鴨川は昔の本にも出ているように鴨川が一番ですね。賀茂川と高野川の合流地、「鴨川デルタ」には毎年たくさんの人が見に来ます。あと、京都御苑内では本当に燃えているのがよくわかるくらい大きく見えます。堀川通で見ても大きいですね。

ただ、西に行くにつれてビルの陰に隠れることが増えて来るので、その隠しているビルの屋上で見る人も沢山います。

ビルのせいで見えへんのに、そこに登ったらよう見えるとかいうのは、住んでるもんにしたらちょっと悔しいのやけどなぁ…

今見えている場所もそのうち見えなくなり、移動がしづらい高齢者の方たちは見ることができなくなるかもしれません。おしょらい送りの祈りが届かなくなってしまいそうですね。

今もうすでに近所では大の字の右はらいの先が見えへんようになってきてるの。「来年は見えるやろか」て毎年言うてるわ。

さて話を戻して、右大文字がよく見える西の極限はどこでしょうか?私の経験からいくと、西大路通に行くあたりまではそこそこの大きさで見えます。しかし無理をしなくても、西大路通に出ると左大文字がすぐそこに大きく見えるので、住民の人たちは左のほうを見ているようですね。

③マイ大文字!

しかし面白いのは、普段送り火がよく見えているところに住んでいる人たちが大文字について思っていることです。

私らが見てるとこが一番よう見える場所やわ!

と思っている人が多いような気がします。それぞれ「マイ大文字」を持っているんですよ!

私は「下長者町通か上長者町あたりで一番大の字がまっすぐきれいに見える!」と思てるのんえ^^

みなさんにも「ここの大文字が一番好き!」っていう「マイ大文字」を持っていただきたいですね^^

④大文字以外では…

また、鴨川沿いは右大文字だけではなく、妙法や船形がよく見えます。ビルの屋上ではなく、地上でたくさん見たい場合は丸太町以北の鴨川べりがいいかもしれませんね♪

鳥居形は低いのでごく近くかビルの上からしか見えないと思います。

⑤どこで見ても大事なことはひとつ。

どこから見るにせよ、大事に思っているのは「これを見てご先祖さんの霊が帰っていく、と考えている」ことです。

火が点いた時に拍手をしたり歓声を上げたとしても、右大文字をはじめ5つの送り火に手を合わせている人がたくさんいることを、ちょっと頭の片隅に置いて見ていただけると有難いです。

5.まとめ

・お盆最終日・16日の京都人の行動あるある。

①8時まではテレビやネットで送り火の準備を見て

②夜8時になると大文字が見える通りに出て来る

人が多いです。

・送り火を見始めると京都人がすること。

まずおしょらい送りとして「手を合わせる」ことは多くの人がします。

そして今はもう少数派になりましたが、「大文字を映した水を飲む」人がいます。中風にならない病除けの習わしです。

番外編として、翌日早朝「からげしを拾いに行く」というのがあります。これも厄除けの習わしです。

・昔の大文字送り火では何をした?

灯っている間にお蕎麦を食べたようです。宮中から庶民に伝わったということです。

また送り火は山に灯っていますが、河原でも送り火を焚いているのが江戸時代の書物に残っています。

江戸時代までは日没直後の夕方に灯り、満月のお月様と一緒に送り火を見たようです。

・おまけ どのあたりが一番よく見える?

右大文字については

南北では丸太町通より北の上京区内が大きく、真正面に見えます。

東西では東に行くほど大きくきれいに見えますが、西は西大路通あたりまで。西大路通では左大文字が目の前に見えるので、そちらを見る人が多くなります。

よく見えるあたりに住む人は、「自分が見ている大文字が一番きれい」と思っているフシがあります。「マイ大文字」を持っていると言えるでしょう。

そして、どこで見ても大事なことはひとつ。「送り火を見てご先祖さんが帰っていく」と考えて、送り火に手を合わせる人が多いということです。拍手のあと、それを頭の片隅に置いて見てもらえると嬉しいです。

*お盆シリーズ ~京都通なら知っておきたい京都のお盆~ の全部の記事はこちら。

*番外編:やってみたい方・研究者向け

トリビア的なネタもたっぷりありますので、是非読んでみてくださいね♪

コメント