前回は京都市の行政区全体についての基礎知識を解説しましたが、今回は、京都市が生まれる前からあった上京区と下京区の歴史についてお話したいと思います。

上京区と下京区って、ただの京都市の区だ、ってことだけでしょ?そんなに話をすることがあるの?

これが大アリなん!この2つの区は昔々から京都にあったんえ。1000年以上も。

え~1000年以上前からあるの?さすが京都だね!

この2つの歴史を知ってると、京都の歴史がほとんど分かったと言うてもええくらいなんえ!

そうなんです。そのくらい2つの区の歴史は京都にとって大事なのです。京都が大好きな方たちには基礎の基礎、必須の知識と言ってもいいくらいなので、是非最後までお読みください♪

これを読むと

・上京区・下京区の歴史と住んでいた人の生活

・京都中心部の「京都らしさ」の生まれた場所

・京都人のプライドの高さの理由

がわかります。

では始めましょう♪

京都市全体の行政区のお話はこちら↓

1.上京区と下京区の基礎知識

京都市の11の行政区の中で抜きんでて歴史のあるのが上京区と下京区です。この2つは明治12年に区となり、10年後明治22年にこの2つを区とする京都市が生まれました。

こちらでは、他の区とは少し違う上京区・下京区の基本的な情報をお伝えしましょう。京都市民でも知らない知識もありますよ♪

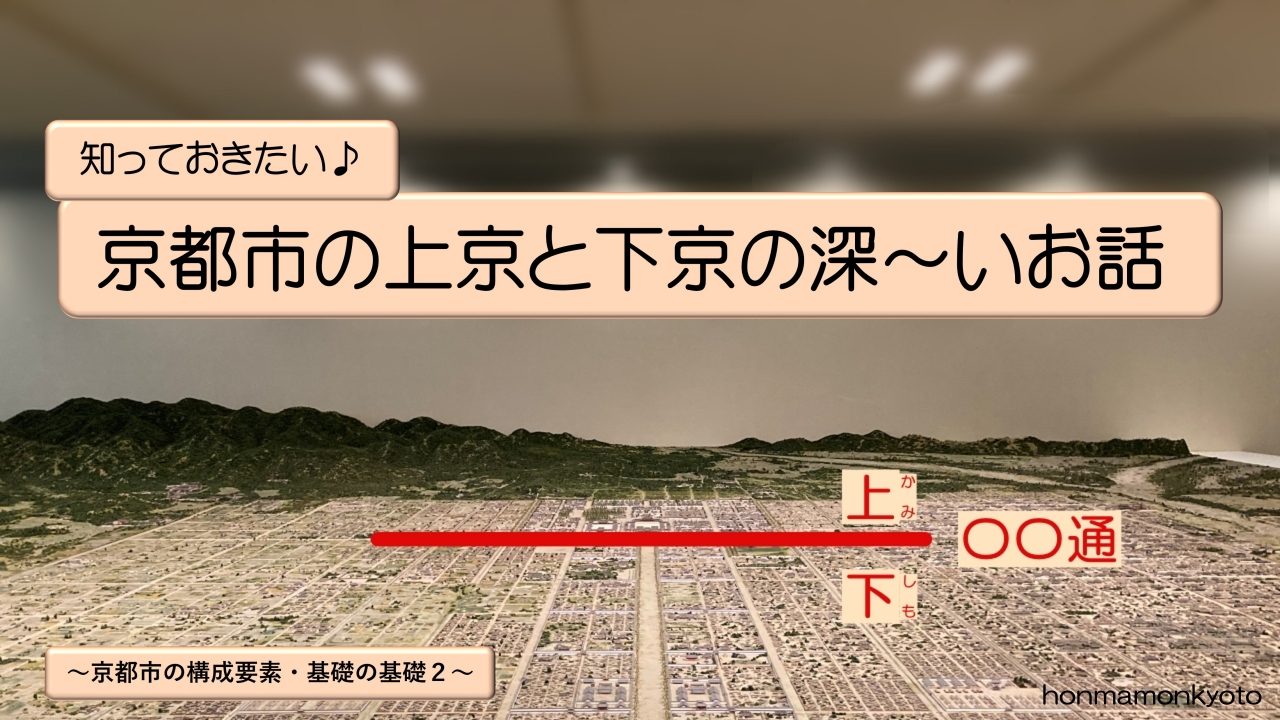

① 「上(かみ)」と「下(しも)」はどこが境界線?

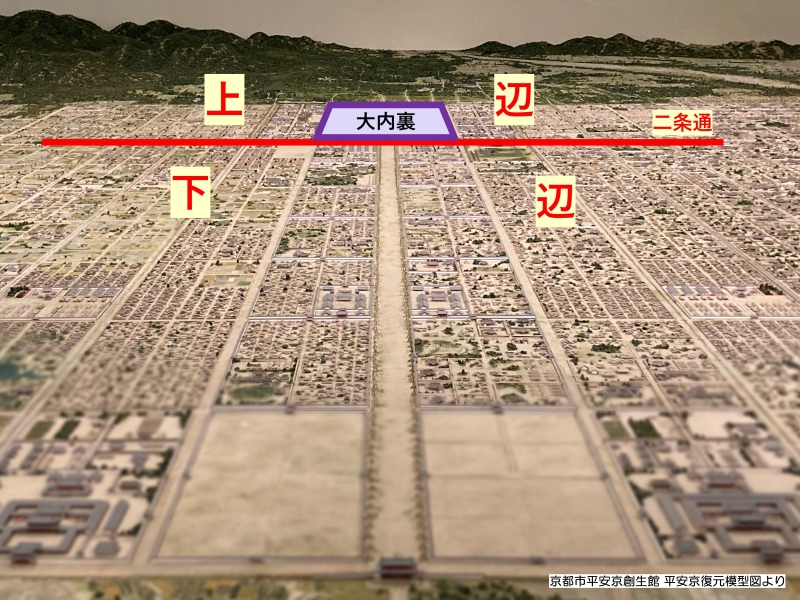

実は、区となった明治12年以前に、この上と下の区分けはなされていました。その歴史は古く、平安時代には大内裏の南端の<二条通>を境にして上下を区分されていたのです。

② 上京と下京の呼び方も変わっていった!

平安時代は「上辺(かみのわたり)」「下辺(しものわたり)」、中世は「上(かみ)の町」「下(しも)の町」「上京」「下京」と呼ばれるようになったようです。*1

*1 上京区役所サイト

2.上京区と下京区の歴史

この章ではこの2つの区の成り立ちを最初から書いてみようと思います。これを知ることで、京都人のプライドの高さや地域による「京都感」の違いなど理解できるようになるでしょう。

① 平安時代

上記でも書いたように、平安時代は大内裏の南端にあたる二条通を境に「上辺」「下辺」と呼ばれていました。「上辺」には天皇がおられる朝廷があり、周りには貴族やそれに関わる人々が住んでいました。

また朝廷に雇われる職人もいて、各専門官庁の近くに住んでいました。例えば織部司という官庁では、主に朝廷で使われる織物が作られていて、その隣には大舎人町には機を織る人が住んでいる、という感じですね。

「上辺」には「朝廷」があることがその性格を決定しています。貴族や職人が働いていたわけです。一方「下辺」には貴族の邸宅もありましたが、一般の人たちが住む場所も多くありました。

② 中世~

この時代には平安時代の「上辺・下辺」に加え「上の町・上京」「下の町・下京」という呼び名が加わり、次第に入れ替わっていきました。上京と下京、それぞれの中世の歴史を見てみましょう。

1)上京

平安時代の終わりごろから大内裏はその場所を移し、藤原氏の邸宅を天皇の住居とした里内裏が正式の住居となっていきました。里内裏は今の京都御苑の位置にあり、そのころからこの場所は動くことなく現代に至ります。

室町時代には、今の京都御苑の北西に室町幕府の花の御所が作られました。今もそうなのですが、上京区の東側は官庁街となっており、その傾向は室町時代から始まったようでうね。

そしてこのころの一番の事件として挙げられるのが応仁の乱です。この戦争で京都はいったんリセットされることになり、多くの民は京から逃げて行きました。

このうち、上京にいた機織り職人は堺まで逃げるものが多くいました。乱の間、彼らは中国から入ってきた新しい機織り技術を手に入れます。そして乱の後京に戻り、昔住んでいた大舎人町近く、戦中に西の陣(山名宗全の陣地)があったところに住み着いて「大舎人座」として再び機織りを始めました。それがのちに西陣織となります。

山名宗全さんのお屋敷は堀川今出川の北西にあったんえ。

同じように織物をするもう一つのグループ「練貫(ねりぬき)座」が花の御所の近くに生まれました。どちらのグループも上京にありましたが、のちに「大舎人座」に統一され上京西部に「西陣」という織物生産地を作っていきます。

2)下京

一方、下京には上京が作りだしたものを販売する商人が増えて行きました。お商売がどんどん発展し、一大商業地域となっていきます。

平安時代から行われていた祇園祭は、商人の莫大な富により山鉾に豪華な懸装品が施され、現在も「動く美術館」と言われるような巡行が行われることになったのです。

3.今も区に残る、2つの町の性格

この2つの町は室町通でつながっていたのですが、どちらも次第に大きくなって1つの町となっていきました。しかし、それぞれの町の性格は、今も上京区と下京区に残っているように見えます。

①「高い文化」のプライドを持つ上京区

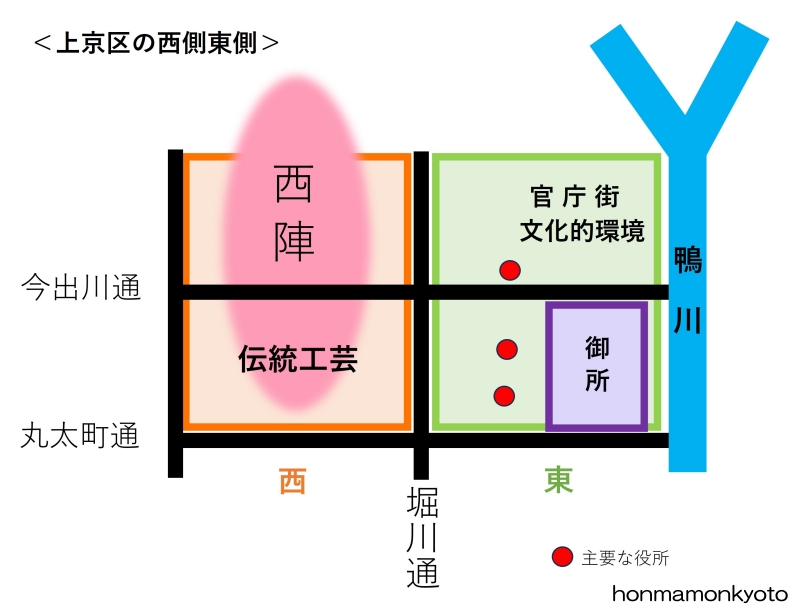

上京は平安の昔から官庁と職人のまちでした。それが今の上京区に西と東に分かれて受け継がれているようです。

それは、堀川通を境にして広がる2つの性格が違う町。まず東側は官庁街と商売の町。明治維新にできた京都府庁は上京区にあり、当時の官庁街に寄せて作られたと思われます。

そして西側は伝統工芸・ものづくりの町です。西陣織は斜陽産業などと言われますが、その技術は世界でも評価されています。西陣織だけでなく、京友禅・京組紐その他の伝統工芸も多く存在し、ものづくりをする人たちが全国から移住してきています。

また、上京のシンボル的な御所(京都御苑)、表千家・裏千家・武者小路千家、能狂言のお家元宅もあり、高い文化を維持してきました。歴史ある寺社が立ち並び、本山級のお寺も少なくありません。文化庁が上京区にやってきたのもうなずけるところだと思います。

簡単な図を描いてみましたが、わかるでしょうか?あ、すみません、寺社は多すぎてかけませんm(_ _)m

良く言われる「京都人のプライドの高さ」を感じるとしたら、上京区に限って言えばそういったことを常に心に持っているからかもしれません。

「プライドが高い」とかどうしても言われるし、我が町自慢をせんように気ぃつけてるのん。

行政も文化や歴史を重要視していることがわかるサイトがあります。上京区役所のサイトには、ほかの区には全くないような京都の歴史を解説するページがいくつもあるんですよ♪ すべての京都の歴史が上京区から始まっている~!的な書き方…みたい^^;

②京都の「商業の中心地」である中京区・下京区

今も京都の商業の中心地なのが中京区と下京区です。中京区は上京区の南部分と下京区の北部分がくっついてできた区ですが、昔の上と下の境目である二条通から南では、特に商業地の雰囲気が出てきますね。

二条通より北は明治時代の上京区やせいか、今の上京区と近い雰囲気があるわ。

北から歩いて三条通あたりまで来ると、お店が急に増えてきます。堀川の西は三条会(商店街)、東は祇園祭の鉾町の北限になるので、そのあたりから観光客の数も一気に多くなりますね。

ここでお商売をされている方たちには京都を動かすのは私たち、という自負を感じます。京都市役所も中京区にあり、現代の行政の中心地はまさにここだなということを実感します。

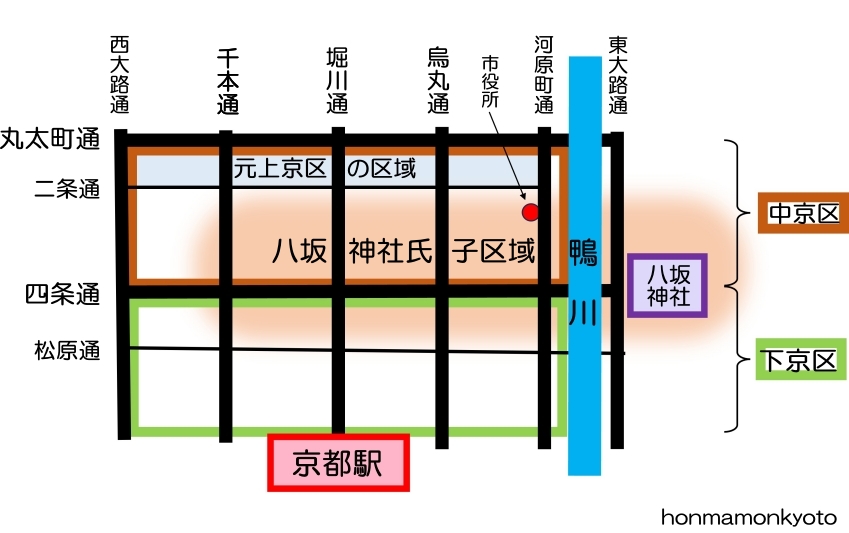

前章でも書いたように、中京区下京区では八坂神社さんの祇園祭が行われます。そして中京区の下半分と下京区の上半分はちょうど八坂さんの氏子区域と重なっていますね。京都の一番のお祭、祇園祭を行うための財力がある町は今も京都の商業の中心地となっているのです。

京都の力を維持する力を持っている方たちなので、そういう意味でのプライドはものすごく感じます。そこには、上京区的なものよりはもっと表に出る強さがあるような気がしますね。

4.まとめ

・上京区と下京区の基礎知識

「上」と「下」は、平安時代の大内裏南端であった二条通を境目としていました。上京と下京の呼び方も、平安時代の「上辺」「下辺」から次第に「上の町」「下の町」・「上京」「下京」へと変わっていったのです。

・上京区と下京区の歴史

① 平安時代

上辺には朝廷があり、それに関わる職人もいて、その代表的なものが織部司に従事していた大舎人町の織物職人です。下辺には貴族の邸宅も多かったのですが、商いを行う人たちもたくさんいました。

② 中世~

1)上京

大内裏が北東の現在の御所の位置へと動いていきました。室町時代には花の御所が作られ、上京の東部は官庁街の様相を現していました。それは今に通じる傾向となっています。

大きな転機となったのが応仁の乱です。機織り職人たちの一部は堺まで逃げ延び、先端技術を学んで乱後に京に戻りました。今の西陣の地で機を織り、西陣織を作り上げました。

2)下京

応仁の乱後は商人が増え、一大商業地域となっていきます。祇園祭ではその勢いを見せつけるような豪華な巡行となりました。

・今も区に残る、2つの町の性格

①「高い文化」のプライドを持つ上京区

上京区には今も堀川通を境にして東側は官庁街と商売の町、西側は伝統工芸・ものづくりの町となっています。また、上京には御所(京都御苑)・寺社や高い文化を示すものが多くあり、そういった経緯からか文化庁も上京区に移転してきました。

上京区の「プライドの高さ」を誇るなら、文化の高さが大きいでしょう。

②京都の「商業の中心地」である中京区・下京区

中京区と下京区は昔から今も京都の商業の中心地であり、市役所もあることから行政もここで行われています。

ここの商人の方たちには京都を動かすのは私たち、という自負を感じます。中京区の下半分と下京区の上半分はちょうど八坂さんの氏子区域と重なり、祇園祭を行うための莫大な財力がある町となっているのです。

中京区・下京区の「プライドの高さ」というなら、京都の文化を維持する力・運営する力を持つているところに強く感じるように思います。

昔々の区割りが今の京都の町の性格に影響していたというところに、やはり京都は奥深いなとつくづく思います。京都の中心部のまちなかを歩く時にそんなことを思い浮かべてみたら、きっと何か新しい京都の魅力を発見できるのではないでしょうか♪

*京都市全体の行政区のお話はこちら↓

コメント