4月に入り、本格的に暖かくなり始めた頃、京都の中心部にある氏神さんの神社には多くの人が集まります。お祭も増えて来る季節ですが、それだけではありません。

今回は春や秋に京都市内で行われる行事「お千度」についてご紹介したいと思います。

これを読むと

・今やレアな行事となった京都の行事「お千度」について詳しくわかる。

・不思議な行動の謎がわかる。

・京都の人たちの信仰の篤さの証拠を見ることができる。

ようになります。

そうそう、今日ご紹介する写真の中に、日頃京都の神社によく行く方でも多分ご覧になったことがないような「とっても面白い写真」があるんですよ♪楽しみにしておいてくださいね!

では早速「お千度」のご紹介を始めましょう!

1.お千度とは?

①お千度とは?

お千度とは、京都に住む人たちが自分たちの氏神さんへ行き、春か秋に行う年中行事です。私の知る限り、上京区に多く、次いで北区にも残っています。

氏神さんへ行き、何をするかというと…

神社の本殿や拝殿の周りを1000回回ってお願い事をします。

え~1000回も回るんだ! ホント?! すごい!

②お百度と違う?

お千度というと、1桁少ない「お百度」を思い浮かべる方がいるかもしれませんね。ここでまず言っておきたいのは、これはお百度ではない、ということです。

お百度はご存じですか?

社寺の境内の一定の場所(百度石という目印の石がある所もある)から神前、仏前までを一〇〇回往復して参拝し、願いごとがかなうように神仏に祈ること。お百度参り。百度。

精選版 日本国語大辞典

お百度を体験した記事もあったので紹介しますね♪

私なんか釘抜地蔵さんで年の数だけ回ってお願いしたときでも、ホンマしんどかったえ!

年の数はもちろん100回以下です^^;

このようにお百度は100回回ってお願い事をするわけですが、つまりその理屈でいくと、お千度とは「1000回」回ってお願いするわけです!100回でも大変なのに、そんなことができるのでしょうか?それは「3.の①結局何回回っている?」に書いたので読んでみてくださいね。

③誰がする?

最初に「京都に住んでいる人が行う」と書きましたが、これは個人で行うものではありません。神社の氏子区域になっている町を単位としてグループで行うものなのです。

氏子区域には何百もの町があり、昔はほぼ全部の町からお詣りがあったようですね。今はかなり減ったものの、続けているところもまだまだあるそうです。

④何を願う?

1000回も回ってお願いするなんてよほどのことを頼まないとね!何をお願いするんだろう?

町を単位とする「お千度」だけに、願掛けの内容も個人の願い事ではなくとてもパブリック。ほとんどの町では「町内安全」を願う内容となっています。町内すべての人たちが安全に過ごせるように、という願いを込めてお詣りをするわけです。なのでたくさんの回数が必要なのかもしれませんね。

2.お千度のやり方

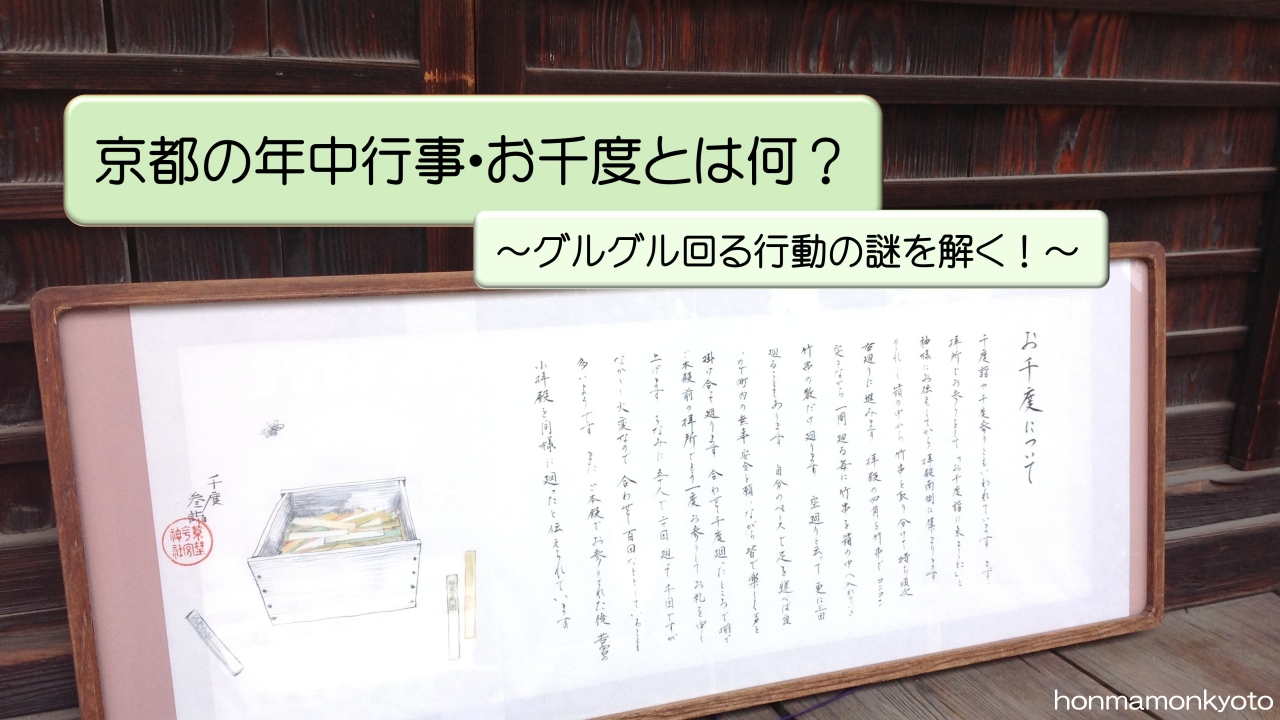

お千度のやり方は実は町内により千差万別なところがあります。ここからは、北区にある今宮神社でのお千度を例にとりご紹介しましょう。

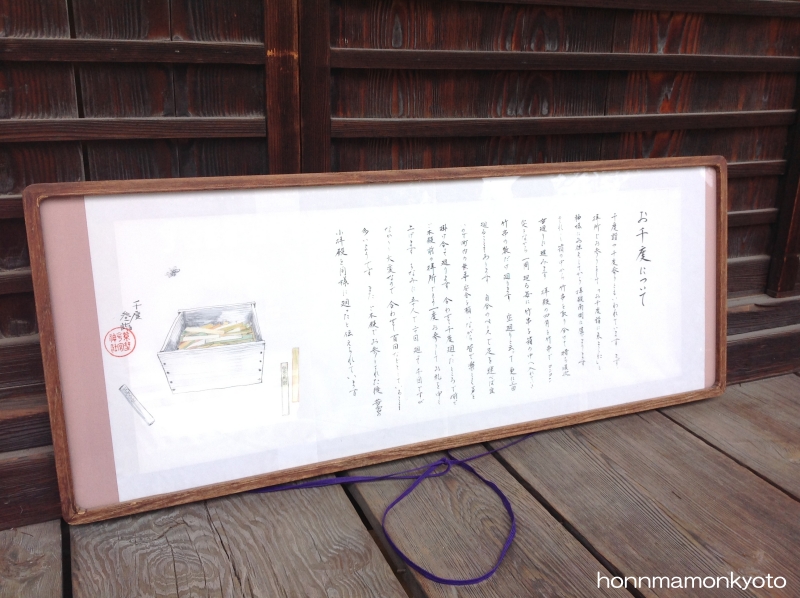

タイトルにした写真をもう一度こちらに表示していますが、これは神社さんが用意してくださったお千度の説明文です。今回の説明もこれを参考にさせてもらっています。大変わかりやすいことから、この額に入っている説明文全文は最後に掲示しましたので是非ご覧ください。

私の実家も今宮神社さんの氏子で、多くの氏子町の人たちの声を聞いていますので、詳しくご説明できると思います。

①行う時期は?

今は年度始まりの4月か10月が多いということです。

4月は年度始まりということで、新しい役員さんのご挨拶を兼ねているところが多いそうです。

また、10月に行く町内は、秋にある「お火焚き」という行事と一緒にする町内もあれば、また別に行うところもあるようです。

どっちも気候のええ時やさかいに、お詣りするのも楽しいえ♪

②お千度をする3つの方法

お千度はざっくり分けて3つの方法があります。違うところは人数やお詣りのしかたとなりますが、簡単な形からご紹介していきましょう。

1)三役(町内会長・副会長・会計)だけが行く

町内三役(町内会長・副会長・会計)だけが来るという簡略の形となっています。しかし今はこの形が多くなってきているようです。

この場合、行う順序としては、

A)三役さんが今宮さんにご挨拶をして御神酒料を納める。

B)神社さんにお祓いをしてもらう。

C)帰りにお札や神饌などをいただく。

となります。

1つ耳にしてビックリしたのがこのパターン。簡略化がさらに進んで、町内会長1人だけで行くパターンです。

町内の人にお千度に行きなさいって言われて来たんですが、何をするんですか?

何も聞かされず来た方でした。京都の外から来ていきなり町内会長になった方なのでしょうか。ちょっと気の毒ですね。町内の方もちゃんと知らせてあげないといけないと思います。

しかし最近は、京都で育った若い人たちも知らない人が増えているとのことです。役員さんしか行ってないのなら、知る機会が無いのも仕方ないのでしょうね。

2)三役+町内有志が行く

1)は三役さんだけが行く形でしたが、ここに町内の有志が加わるパターンです。

有志と言っても、かなりたくさんの人が行く町内も少なくないようです。4月のピーク時には境内が人で埋まってしまうほどの多さになることもあるんですよ♪

このやり方やったら、なんとか「お千度」が何かていうことが継承できそうやわな♪

やることは①とほぼ同じですが、最後にお祓い後に「直会」という、町内みんなであぶり餅を食べたり、近くの公園でお弁当を食べる食事会をするところもあるようです。昔はリクレーションとして運動会をした町内もあったそうですよ!

あぶり餅を食べて帰るのは定番やなぁ。2つあるあぶり餅屋さんのどっちで食べるかていうことも、町内によって決まってるとこが多いえ^^

この1)と2)の形、つまり「三役だけで行く」「町内有志でお参りに行く」では、北野天満宮や御霊神社でも行われているようです。調べれば他の市内の氏神さんでも行われているかと思われます。

3)昔のスタンダード版で行う

3つ目は昔のスタンダード版、一番丁寧に行う方法です。

ここでは氏子である町内の例をご紹介しましょう。50年ほど前には多くの町内がこの方法で行っていたということでした。

A)たくさんの町内が来て準備が必要なため、行く日を神社に連絡します。

B)参加者が神社へ行き、町内会長が挨拶に行く。

C)町内の人がそれぞれ串を持ちます。大体10~30本くらい。

D)そのまま本殿前の拝殿の周りをグルグル回ります。

E)1周回るたびに串を1本箱に入れる。これはお百度と同じ。

F)終わったあと記念品をいただき、可能であれば直会をする。

串は神社にあるものだったり、町内から持ってくる場合もあるそうです。神社にあるのはこんな感じ。

こちらもやはり直会はあるようです。というか、このやり方が2)で踏襲されていると言ったほうがいいかもしれません。

3.信仰の深さが驚くべき結果を起こす!

①結局何回回っている?

さて、前章3)のようにグルグル回るのを見せていただいたのですが、ここでずっと疑問だったことがありました。

本当に千回も回るのか??

「お千度」と言うからには1000回まわらないといけないはず。しかし、みんなでお詣りに行って、全員1000回も回れるのでしょうか?そんなに回らわされて、みんな文句言わないのか?何よりしんどいでしょう。

これには明快な答えがありました。

みんなで分担する

これが一番の適解です。

1人で回れば1000回ですが、「複数人で行うのだから、その人数で割ればよい」ということです。

つまり、50人で行けば

1000÷50=20

と、1人20回で良いわけです。それもしんどい人はだれかに代わりに回ってもらえばよいでしょうし、やり方はいくらでもあるでしょう。それなら実現もグッと近づいてくるというわけです。

さらに他の神社では、

その串を使えば50回、100回回ったことになる…

という大変都合の良いシステムもあるそうです…ww

すごい!タイパがいいね!気持ちもそれで十分表せるんじゃないかなぁ!

そう、要は「回数」より「信仰心をどう表すか」に重きを置いているのです。「大変多い数=千」という解釈でもいいですよね!

②回った結果、驚くべき痕跡が…!

ところで、前章の3)のように町内有志が今宮神社の拝殿の周りをグルグル回った結果、とっても面白いことが形として残りました。それは本当にちょっとビックリなんです。これからそれをお見せしましょうね♪

これは何をやっているかわかりますか?

回っている建物の四隅に触ってるね。

そやな。串を持ってる人が全員四隅をツンツンしていくのんえ。

これもそうですね。小さな可愛いお手々も見えてますね!

老若男女、みなさん拝殿の四隅の材木(隅木)をツンツンしています。

さて、実は驚くのはこれからです。その結果、ツンツンした部分がこうなるのです!

え、うそ! なんかえぐれてるけど…! でもそんなに力入れてるように見えないよね…

1つの町内だけでも1000回ツンツンするのえ。いくつの町内が来やはる?何年やってる?

え~っと… え…? 何回??

まなぶ君、困ってしまったみたいですね(笑)では、計算してみましょうか♪

1つの町内で1000回、それがおよそ100町ほどあります。そして、少なく見積もっても200年は行われている(200年前=1800年くらい=江戸時代末期)と見積もって、これをかけ合わせてみると

1000×100×200=20000000

なんと2000万回!

おまけに昔は年2回行っていた町内もあったということなので、「ツンツン」数は倍あったかもしれないのです!

雨だれ岩をもうがつ *小さなことを根気よく続ければ、やがて大きなことを成し遂げられるということ(コトバンク)

ということわざがありますね。

この「ツン」が雨だれ効果を生んでいるということなのでしょう。何百年もの「ツンツン」、回っているシーンと穴を一緒に見てみましょうか。

これはまさに京都の人たちの「信仰の強さ」を物語るものと言えるでしょう。今宮神社に来られた時は是非この穴を見ていただきたいですね。

なんかこれ見てるといつも、胸がジーンとするのんえ。

4.「地蔵盆」と並ぶ地域結束の行事だった「お千度」

①「お千度」の現状は…

さてこのお千度、現状としてはどうなっているのでしょうか。

昔どれだけしていたかがわからないのでパーセンテージはわからないのですが、とりあえずは継続しているところは100町は下らないと思われます。

しかし、実は前章でご紹介した「昔のスタンダード版」で行っている町内は、現在なんとたった2つしかありません!しかもこの1つは2019年に復活された町内で、ずっと続けて来た町内は1つしかないのです。

なので、本来のお詣りの仕方を知っている人がほとんどいなくなっているのが現状と言えるでしょう。

②お千度は地域結束の楽しい行事

お千度は京都の町内の主要行事で、お詣りと同時に町内の親睦を高めるという役割も果たしていました。

みんなでぐるぐる回ってお詣りし、そのあとはみんなで美味しいものを食べて話をすることで、町内のコミュニケーションをはかっていたのです。

それにこの「グルグル回る」というのを見ていると、皆さん本当に楽しそうなんです。子どもたちはやったことがない動きは大好きですし、大人たちも真剣にお詣りしつつも結構楽しんでおられます。

非日常の行事を楽しみつつ、それを共有した仲間と親しく話をするのはまた楽しいですし、話をしたことのない町内の人とも知り合いになる貴重な機会なんですね。

③「お千度」は治安や災害に役立つ行事かも?!

このように「町内の人と知り合いになれる機会」と書くと、思い浮かぶのが「地蔵盆」です。今はこちらがメインとなっていて、町内の行事と言えば地蔵盆だけという町が多いかと思いますが、昔はこの「お千度」が地蔵盆と並ぶ町内の楽しい行事だったのです。

何度も書いていますが、町内の人と仲良くなるというのは、ただそれだけでなく「治安をよくする」ことや「災害時に助けあう」ことと密接につながっていて、とても重要なことと思っています。実際、京都はとても治安の良い町と言われていて、これらの行事がそれを支えていることは間違いないと思います。

廃れることの多い昔の行事ですが、東南海トラフ地震など災害の話題も増えてきた昨今、このような行事を見直してみるのも良いのではないでしょうか。

<お千度について>

千度詣や千度参りともいわれています。まず配所でお参りをして「お千度詣に来ました」と神様にお伝えしてから拝殿南側に集まります。それぞれ箱の中から竹串を取り分けて持ち順次右回りに進みます。拝殿の四角(すみ)を竹串でコンコン付きながら一周廻る毎に竹串を箱の中へ入れていき竹串数だけ廻ります。空廻りと云ってさらに三回廻ることもあります。自分のペースで足を運べばよいので町内の無事安全を願いながら皆で楽しく声を掛け合って廻ります。合わせて千度廻ったところで揃って御本殿前の配所でもう一度お参りしてお礼を申し上げます。ちなみに五十人で二十回廻って千回ですが、なかなか大変なので合わせて百回などとしていることも多いようです。また御本殿でお参りされた後若宮の小拝殿を同様に廻ったと伝えられています。

<写真>

5.まとめ

・お千度とは?

お千度は京都の氏神神社で、春や秋に町単位で行われる年中行事です。拝殿周りを1000回回って願い事をするのですが、お百度参りとは別物で町内の人々が協力して行う、地域の団結と信仰心が込められた特別な行事なのです。

・お千度のやり方

お千度の方法は町内によって異なるのですが、①三役のみ、②三役+有志、③昔ながらの大人数参加の3パターンがあります。近年は簡略化が進み、三役のみの参加が主流。直会(食事会)も行われ、地域交流の場としての役割も果たしています。

・信仰の深さが驚くべき結果を起こす!

お千度は参加者で回数を分担して1000回回ることになります。長年の積み重ねにより、拝殿の角がえぐれるほどにすり減るさまは信仰の深さを表しています。200年以上続く「チョンチョン」の跡は、京都人の信仰心を今に伝えているのです。

・「地蔵盆」と並ぶ地域結束の行事だった「お千度」

お千度はかつて地蔵盆と並ぶ地域結束行事でしたが、今や丁寧な形で続ける町内はごくわずかとなりました。地域の親睦と治安・災害対応力を高める貴重な場であり、現代においても再評価すべき意義深い伝統行事と言えるのではないでしょうか。

京都に住む人なら、自分の住む町内にお千度が残っているのかを聞いてみるのも良いかもしれません。外から来られる方は、この時期神社に行って、グルグル回っている人たちを見ることができたらラッキーですよね!

コメント