「洛陽四十八願所」の第十六願は「阿弥陀寺」です。

織田信長と非常に強いご縁で結ばれているお寺、阿弥陀寺。今回はこちらにお参りに伺いました♪

巡礼「洛陽四十八願所」について知りたい方はこちらでどうぞ。

1.第十六願 阿弥陀寺について

宗 派 浄土宗

寺院名 蓮台山 捴見院 阿弥陀寺

所在地 〒602-0802 京都市上京区寺町通今出川上ル鶴山町14

本 尊 阿弥陀如来

御朱印 有

サイト等 無し

予 約 不要(6月2日の特別法要以外)

拝観料 6月2日(信長忌):特別拝観料必要(詳しくはこちらへ) 6月3日以外:入山料必要(500円)

阿弥陀寺は信長の墓所として有名なお寺です。毎年本能寺の変があった6月2日は「信長忌」の法要が行われ、信長ファンが多く集まる日となっています。せっかくなので、私も令和7年(2025年)の信長忌に行ってきました。

この記事では阿弥陀寺の歴史をひもとき、清玉上人と織田信長との関係や「本能寺の変」の上人が取った謎の行動について解説していくので、本能寺の変の謎を知りたい方はこのまま読み進めてください。

また、信長忌の日のもようを知りたい方は下の記事をお読みください♪

おすすめは、この記事を読んで歴史を知ってから、信長忌の記事を読んでいただくこと♪ より理解が進むと思います。

今年(2025年)は「444回忌」ていうゾロ目の年やったんえ。

①歴史

ではまず、阿弥陀寺の歴史の大まかな流れを年表で見てみましょう。

| 1555年(天文24年) | 生誉清玉が織田信長の帰依を受け、阿弥陀寺を創建* |

| 1570年(元亀元年) | 正親町天皇の綸旨をうけて堂宇を整備、山寺号を定める。 |

| 1582年(天正10年) | 本能寺の変で織田信長が討たれる。清玉が信長・信忠・戦死者の遺体を阿弥陀寺で弔う。 |

| 1585年(天正13年) | 秀吉の京都改造のため今出川大宮から寺町へ移転させられる。 |

| 1675年(延宝3年) | 延宝の大火で類焼。 |

| 1788年(天明8年) | 天明の大火で類焼。 |

| 1789年~1801年 (寛政年間) | 現在の本堂を再建。 |

| 1917年(大正6年) | 12月15日正一位贈位により、木内京都府知事が策命使として信長公墓前に参向。 |

*阿弥陀寺は京都に創建の前は近江国坂本にあったのですが、創建の年など詳細がわからずここには含めていません。

阿弥陀寺は「西の京芝薬師蓮台野」に八町四方の寺域と、13もの塔頭を持つ非常に大きなお寺として創建されました。

「西の京芝薬師蓮台野」とは、現在上京区芝薬師町あたり、旧西陣小学校の少し東の地域となります。

そのあたりに阿弥陀寺が建ち、境内は東は堀川から智恵光院通、北は寺之内通から今出川通までの区域で、それは大変な大きさだったとわかります。

それが秀吉により寺町へ移転、寺域は8分の1くらいの大きさに縮小されたということです。それにも深いわけがあるのでのちほど説明いたしましょう。

②仏像・墓など

<清玉上人の衝撃的な出生のエピソードはこちら、本能寺の変についてはこちらまで飛んでください♪>

阿弥陀寺には織田家由来のものなど、数多くの宝物やお墓があります。

1)仏像・寺宝

本尊は阿弥陀如来。その脇壇に織田信長・信忠・信広の木像があります。また、後陽成天皇勅額も残っています。

信忠は信長の長男として有名ですが、信長の義理の兄である信広はあまり知られていません。なぜここに信広の木像が信長などと並んで安置されているのでしょうか?それは、信広は開山の清玉上人と深い関わりがあるからなのです。それはまた次の「2.信長と阿弥陀寺の関係」で詳しくお話することにします。

木像の他にも信長関連の宝物は多く、本能寺の変で討ち死にした武士たちの位牌・信長が本能寺で使用した槍の先・弓掛け(弓を引く時に手にかぶせる手袋)・鼓・鞍掛・見台(書物を置いて見る台)・手紙なども残っています。

また、本能寺で自害したとき信長が身に付けていた帷子・布団・鎗・弓・馬の小道具等貴重なものがあったそうなのですが、延宝3年(1675年)・天明8年(1788年)の大火で阿弥陀寺が類焼した折に焼失しました。

信長の帷子(寝間着にしてた)には血がついてたんやって!生々しい…(顔が笑っててすみません)

それから、軍配・陣幕などは阿弥陀寺から大雲院(当時は寺町四条下ル)に移ったのですが、大雲院も火災に遭いすべて焼失したそうです。本当に残念です。

京都の中心地はほぼ丸焼け状態。ホンマ残念なことやなぁ。(また笑ってる…)

昔は大火が多かったので、すべて残ることは不可能に近いことだったでしょう。

それだけに今残っているものは、本当に貴重なものだと言えますね。

2)お墓

織田家に関わるお墓以外にも、江戸時代の有名な文化人などのお墓もあります。「京都大辞典」や「阿弥陀寺由緒略記(後出)」の詳細な解説があるブログ「資料の京都史蹟散策」を参照しながら表にしてみました。

| 清玉上人 | 開山上人 |

| 織田信長・信忠・信孝 | 大徳寺総見院にも墓はある。が… |

| 森蘭丸三兄弟 | 本能寺の変で亡くなった織田家家臣も葬られている。 |

| 皆川淇園 | 江戸時代の儒者。上京区にある弘道館は淇園の自宅。 |

| 幻阿蝶夢 | 江戸時代阿弥陀寺帰白院の住職。住職を辞したあと、俳人として芭蕉俳諧の復興に努めた。 |

| 森光子 | 女優。京都市出身。お母さまが帰白院の檀家さん。 |

信長・信忠・信孝の墓は大徳寺総見院にもあります。大徳寺のお墓も歴史的・文化的な意味合いとしては価値のあるものではありますが、阿弥陀寺のお墓が本当のお墓だと宮内庁からも認定されています。またこれも後の章で詳しくお話しますね。

皆川淇園に関係する場所としては、自宅であった弘道館が知られています。現在は、京菓子の老松さんが管理していろんなイベントをされています。

信長忌のときには阿弥陀寺墓地の略図をいただいたので、墓地への参拝も可能かと思います。ただ、有名人のお墓だけでなく一般のお墓や無縁墓もあるので、中であまりパシャパシャ写真をたくさん撮らない方がいいかもしれませんね。

私は無縁墓は撮るの怖いのん。考えすぎ?

2.織田家と阿弥陀寺・清玉上人の数奇な深い関係とは

こちらでは、織田家と阿弥陀寺の関係について説明していきましょう。

それは織田家と阿弥陀寺開山の清玉上人との深いご縁から始まります。そしてなんと、生まれ落ちた時からの数奇なご縁でした。そこにはこんな衝撃的なエピソードがあったのです…

おそらく信長も幼かったであろう頃(伝承では天文11年・1542年小豆坂の戦いにて)。戦場で女性が産気づき、苦しんでいました。そこに信長の兄・織田信広が通りかかり、見かねて助け介抱したのですが、お母さんは亡くなってしまいます。しかしその時子どもだけは助けたいと、信弘は母親のお腹を割き、赤ん坊を救出したということです。この赤ん坊がのちの清玉上人で、そのまま織田家で養育されることになったのでした。

1.仏像・寺宝で紹介した信広と阿弥陀寺とのご縁、それはまさに清玉上人ご生誕の瞬間から深く結ばれていたのでした。

そのような織田家との関係から、信長とも身分の差はあれお互い近しい存在として育ったのでは、と推測することができます。

上人は僧になる修行にかかる費用も織田家から出してもらったようですし、信長は清玉上人に帰依し、京都での阿弥陀寺の建立を支援しました。また、東大寺大仏殿再建のための大勧進職の勅命も下り、清玉上人は宗教的・政治的にも非常に重要な役割を担っていたのでした。

このへんのもっと詳しいお話も、ご住職さんが丁寧に話してくれやはったえ。

3.本能寺の変の夜、清玉上人は何をしたのか?

そして、阿弥陀寺を有名にしているのが「本能寺の変」です。前章で解説したように、清玉は織田家とは特別な関係にありました。本能寺で信長が襲われたとなれば、清玉上人は必ず動いたことでしょう。

またそれは、本能寺の変の謎の中でも、最も重要なものの1つとされている謎

信長はどこに葬られているのか?

と大きく関わることになるのです。

ご存じの方もおられるかと思いますが、「史籍集覧」にある「阿弥陀寺由緒略記」には、清玉上人が阿弥陀寺まで信長の遺体を隠し、持ち帰ったとの記述があるのです。今回はその次第をこの文書に沿って辿り、ところどころ検証しながら見ていきましょう。

①変を知り、本能寺へ行くまで、を検証

天正10年(1582年)6月2日、清玉上人は明智光秀の軍が本能寺へ押し寄せたことを聞き、塔頭の僧を20人ばかり引き連れ本能寺へと向かいました。深い縁のある信長の危機に迷うことなく駆け付けたのです。

早速ですが、この道のりを検証してみます。

阿弥陀寺から本能寺へ、上人は急げば間に合うと思ったのでしょう。ということは、その道のりはそんなに遠くはなかったはずです。

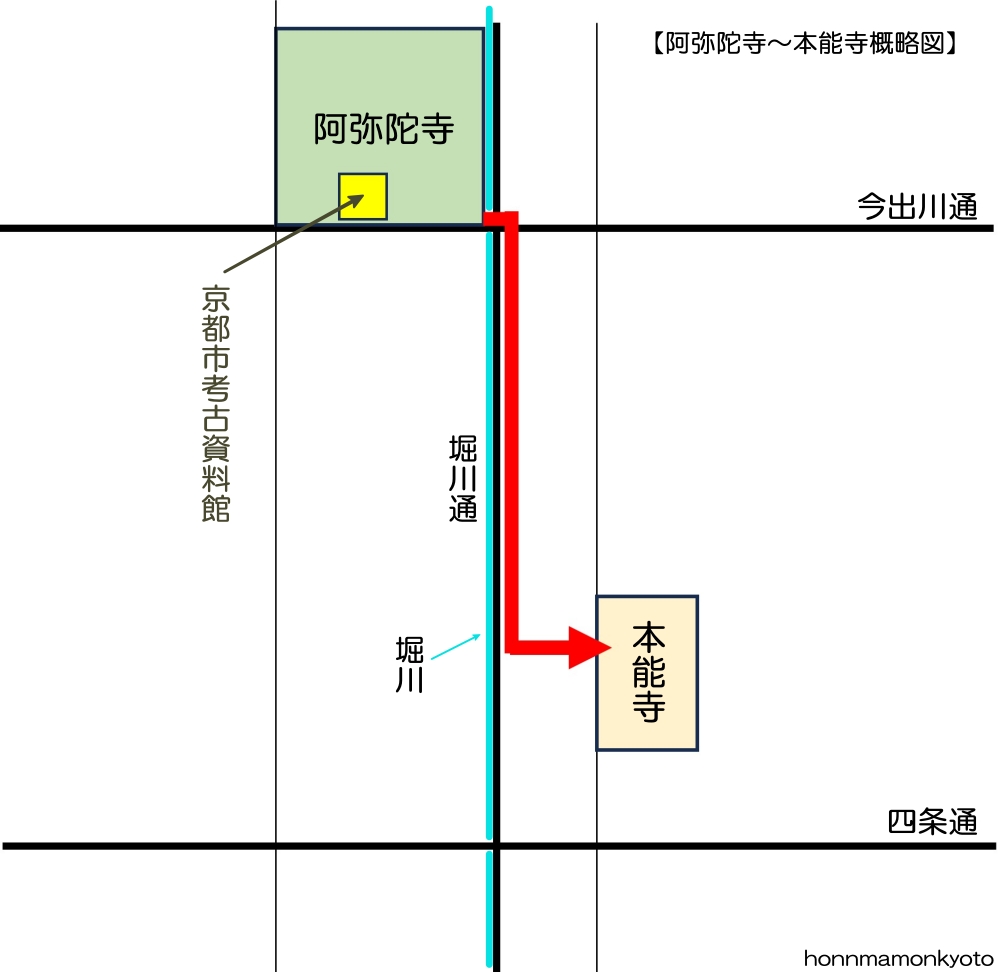

ちょっと図で確認してみますね。

場所はどちらも旧地で調べます。阿弥陀寺は今の京都市考古資料館あたりにあったし、本能寺は本能特養老人ホーム(元本能小学校)の場所と考えてみます。すると、どちらも堀川通に近いところにあったとわかります。なので堀川をたどって南に行けば本能寺に行けたのです。

考古資料館前から本能寺跡までGoogle Mapで徒歩時間を調べると41分。今の人より足が丈夫、そして尋常の用事ではなかったから、四半時(30分)もあれば十分たどり着けたのではないかと思います。

しかも、おそらく火の手が上がり、互いの家臣が戦う声が聞こえていたのなら…

清玉たちは全力で走って行ったと思うのです。

*概略図は現代の道路や川の位置を示しています。また、お寺の大きさは正確に測ったわけではありませんm(_ _)m

②清玉上人が到着したときの状況は…?

ここからは「阿弥陀寺由緒略記」に沿って説明していきましょう…(私の意訳も含みます)

…清玉上人が本能寺に到着したとき、戦いはまだ終わっていませんでした。

信長様はいずこに…?

表の門は敵に包囲されとても入れない。上人たちは裏門から入ることにしました。お堂からは炎が噴き出しています。そして上人は、その場にいた武士からこのような言葉を聞いたのです。

信長様はすでにご生害!切腹なされた…

衝撃を受け、クラクラとしながらそばの竹林まで進む上人たち。すると十数人の武士が火を焚いています。

よく見ると見知りの顔ばかり。織田方の家臣たちでした。状況を聞くと、

殿が割腹の時、決して遺骸を敵に渡すなと仰せであったが、四方は敵ばかり。やむなしと、火葬したのちおのおの自害することにした。

とのこと。そこで上人は

私は信長さまとは格別のご縁の者です。火葬はもちろん、後々までご追悼をいたしましょう。皆様方はご自害よりむしろ信長さまのために敵にあたり、御立派なご最期を…!

とおっしゃったと。

すると武士たちは喜び、皆勇んで門前の敵に向かって行ったのでした…

後を追って最期を遂げるにしても、そこはやはり武士。殿のために立派に戦って逝きたかったのでしょう。。

③どうやって阿弥陀寺に帰った?

寺内では先ほどの武士たちを加え、まだ戦いが続いています。「阿弥陀寺由緒略記」によると、

清玉上人は戦いのすきに火葬を終え白骨を法衣に包み、本能寺の僧が逃げるのに紛れ寺を脱出した

とのことでした。

お寺ですからお坊さんは山ほどいます。法衣になにか包んでいたとしても、「寺宝を持って逃げる」とかいくらでも言い訳が立つでしょう。「阿弥陀寺由緒略記」によると「苦もなく」阿弥陀寺に帰り、土の中に骨を隠すことができた、と書かれています。

④息子の信忠や討ち死に兵まで…

そして妙覚寺から二条城に移った信長の息子・信忠も、光秀に襲われ自害してしまいました。清玉上人は信忠も敵に奪われないよう火葬をしたと聞き、なんとしても遺骸を持ち帰りたいと考えました。

そこで上人は一計を案じ、当日昼過ぎ七条河原で休憩を取っていた光秀に、陣中見舞いとして多くの食料を提供し、このようにお願いをしました。

本能寺や二条城での戦死者の中には、私の寺の檀家や関係者が多くいます。その遺骨をなんとかお寺に引き取りたく願います。

その言葉に弔いの志を感じた光秀は快く承諾し、今度は堂々と信忠や家臣の遺骸を阿弥陀寺に持ち帰ることができました。

その数日後上人は、塔頭の僧らと密かに信長や信忠、その他戦死者の葬儀を執り行ったとのことです。

4.その後の阿弥陀寺

①秀吉による信長の葬儀は…

阿弥陀寺が信長の遺骸を持ち帰り弔ったことを知った秀吉は、天下人であることを世に知らしめるため、信長の葬儀を執り行うことを決めました。でも葬儀には遺骨が必要です。そこで、秀吉は阿弥陀寺に信長の遺骨を渡すように命じたのです。

しかし、阿弥陀寺が「法事はすでに終えている」と答えると、秀吉は300石の領地を与える朱印を渡すと伝えます。ところが清玉上人は、秀吉から3度も使者がやってきたにもかかわらず、それを固辞したのでした。

ここに至ってついに秀吉は怒り、大徳寺に総見院というお寺を建立し葬儀を行います。けれども遺骸は阿弥陀寺にあることから、葬儀には信長の木像を荼毘に付す、という形を取らざるを得なかったのでした。

②旧阿弥陀寺境内にできた小さなお社「織田稲荷」

移転したあと、元の地には「信長が葬られていた場所」として恐れられ敬われていた形跡があります。それを示す証拠の1つが「織田稲荷」です。

阿弥陀寺が移転後、旧地には信長の墓の跡として祠が建てられました。奇異なふるまいを行い、火に包まれて暗殺された信長に、怨念のようなものを感じたのかもしれません。お墓は移転したけれど、その跡地にもきっと念は残ると考えたのでしょうか。近隣の住民は祠を作りその霊を鎮めようとしたのでした。

それがいつからか稲荷信仰と合わさり、「織田稲荷」と言われるようになりました。墓だったのに神格化されたんですね。もちろん江戸時代までは神仏習合の考えから、神も仏も同じものを指すことがありましたし、あまり抵抗もなかったのかもしれませんね。

それに京都の町内では、町の中でお稲荷さんを祀り、年に一度「お火焚き」というお祭をすることが多かったのです。ほとんどの街中の町内にはお地蔵さんが祀られていますが、それとは別にお守りをしていくにはお稲荷さんの形が都合が良かったのかもしれないです。

この織田稲荷、実は私の家ともご縁のある場所なので、また詳しくは別の記事にて説明させてもらいますね。(完成したらリンク先をこちらに掲載します)

5.いざ、お参り!

初めにご紹介したように、お参りの日が「信長忌」だったので、別の記事で詳しく書かせてもらいました。

トップの画像は信長忌の時の門前です。ちょっとだけ幕が見えてるけど、午前なら門に張ってあったと思います。残念。あ、でも本堂にはちゃんと幕がありましたよ。信長忌の記事↑を見てくださいね。

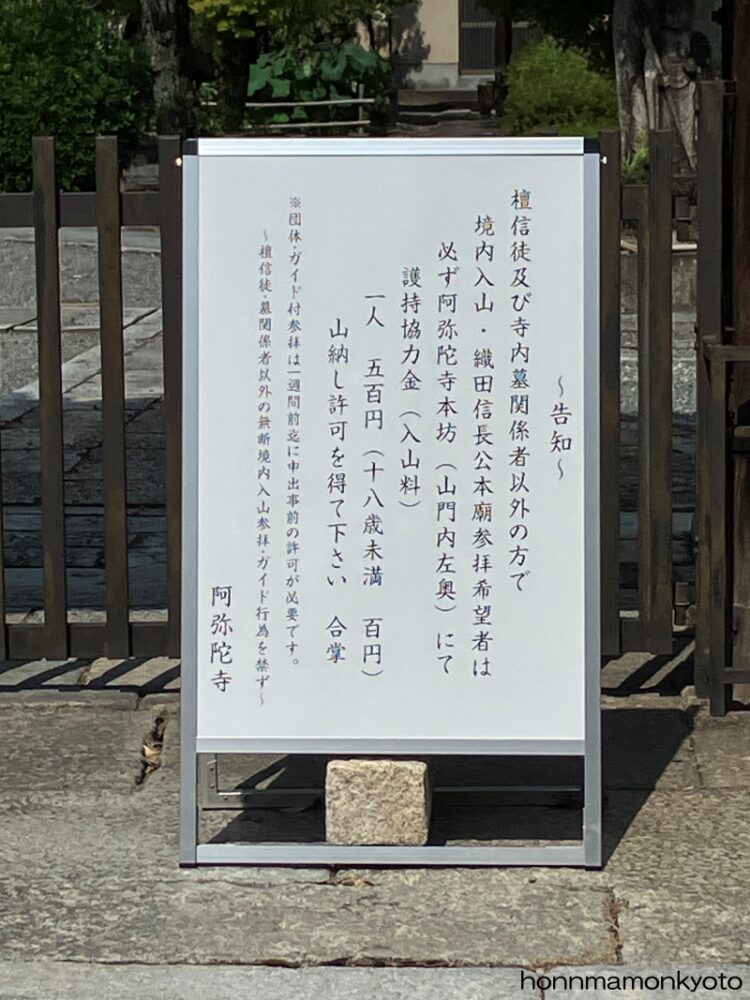

普段の阿弥陀寺はこんな感じです。信長忌から約2か月後、8月5日に前を通った時のものです。

門のところには柵がしてありますね。法要など、多くの人が来るときだけ開けられるようです。

普段は入山料として500円必要です(18才未満は100円)。門を入って左に行くと本坊があります。そちらで声をかけてお入りください。

勝手に信長のお墓に行こうとしても、その前は絶対通ります。なのでちゃんと立ち寄ってくださいね♪

・観光寺院でない普段から人の出入りがほとんどないお寺の場合、出入り自由のイベント以外では必ずお電話で許可を得てください(断られることもあります)。

・御朱印をいただく仏様を必ずお参りください。

・境内の写真はお寺さんに許可をいただいてから撮ってください(仏像は信仰対象なので撮影不可が多いです)。

6.御朱印

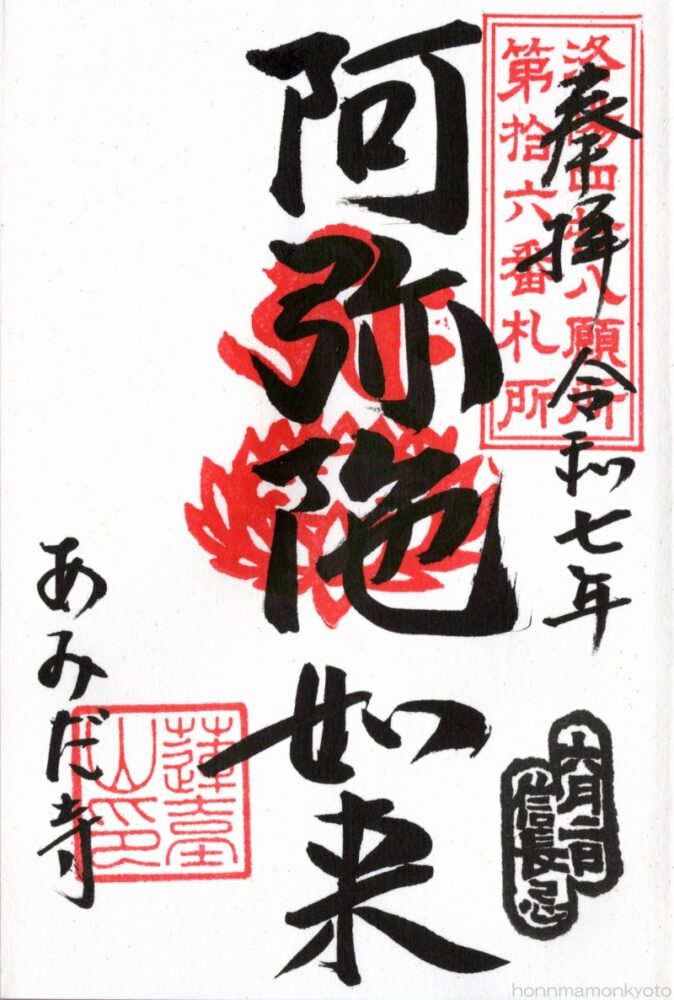

「信長忌」の日に行ったのですが、今回はあくまで四十八願巡礼という意味合いなのでこの御朱印を選びました。

次回行くときはまた信長忌の時に行って、信長の文字が入ったのをいただこうと思います。そうそう、午前の法要に参加できなかったので、次回は是非♪

7.阿弥陀如来の誓願

阿弥陀如来の誓願の16番目です。

自らが成仏した国土(極楽世界)の人天(人間・天人)が善ならざるものの名称(不善名)を聞くことがないようにしたい、という願。

8.寺への道のり

*地図が見えにくい時は地図上をクリックしてください。

住所表記は「京都市上京区寺町通今出川上ル鶴山町14」。

寺町通に面していて、今出川通より北にあるという意味です。今出川通よりはかなり北なのは、阿弥陀寺までの横の通りが碁盤の目になっていないので、阿弥陀寺の位置を示す目印となる通りが無いからです。

→京都の住所表記法については「第一願 聖徳寺」の京都の住所表記についてへ

今回は本当に強烈な印象を受けたのですが、実は我が家にとっても非常に深い因縁を持つお寺なのです。それも西陣のトリビアとしてとっても面白かったりするんですよ。なので、またこれは別の記事で書きますので是非読んでくださいね♪

さて次は17番目、第十七願の仏陀寺です。

阿弥陀寺の前はこちら↓ですが、残念ながら拝観不可でした。場所と歴史、特に阿弥陀如来様の歴史・エピソードには深いものがあったので、詳しく解説しています。

コメント