「洛陽四十八願所」の第三願は「浄篤院」です。第二願の休務寺からだいぶ北に上がって、上京区に入ってきました。西ノ京のちょっと北あたりのお寺となります。千本通より西なので、江戸時代、その周辺はおそらくお寺と田畑しかありませんでした。

巡礼「洛陽四十八願所」について知りたい方はこちらでどうぞ。

1.第三願 浄篤院について

宗 派 浄土宗

寺院名 荘厳山 浄篤院

所在地 〒602-8357 京都市上京区下立売通七本松西入上ル鳳瑞町254

本 尊 阿弥陀如来

予 約 必要

御朱印 イベント時がよいのですが、予約時にお尋ねを。

サイト等 http://www15.plala.or.jp/jotokuin/index.html

①歴史

浄篤院の開創については、サイトに以下のように記述されています。

浄篤院は慶長9年(1604年)北野天満宮の南800mの地、鳳瑞町に誾助(ぎんじょ)上人によって創建されました。

浄篤院サイト -浄篤院について-

しかし拾遺都名所図会にはこのように書かれています。

浄篤院 下立売七本松の西 藍屋の辻子(現・相合図子通)にあり 浄土宗浄花院(清浄華院)に属す 開基は心誉上人、天正年中(1573-1592)の建立なり

拾遺都名所図会 巻之一 平安城 30頁の開創

昔書かれた歴史の記述の証明は専門家でも難しいですから、このような記述があるということにとどめ、浄篤院のサイトの記述で行きたいと思います。

その後お寺は徳川家譜代の家臣・安藤対馬守(つしまのかみ)の帰依で隆盛を極めましたが、天明の大火(1788年)で衰えてしまいました。しかし昭和63年(1988年)に本堂再建、その後阿弥陀三尊永代供養墓の造立をはじめ、多くの伽藍の整備がなされてきたということです。*こちらも浄篤院サイトより

②仏像・墓など

また拾遺都名所図会には、本尊の1尺8寸の阿弥陀如来像は慈覚大師(円仁)の作で源義経の念持仏だったと書かれています。

また、浄篤院のサイトには阿弥陀さんについてこのように説明されています。

義経公がたびたび戦勝祈願の護摩焚きをしたため、その煤(すす)で黒いお姿になったとされています。… 義経公は肌身離さずこの仏像を持ち運ばれ、敵に後ろから矢で射られた際には、背中に背負っていた仏さまが身代わりになったと言われています。そのため「矢負如来(やおいにょらい)」と呼ばれ、現在でも背中には矢の刺さった痕のような穴が認められます。

四十八願所の巡礼ができた江戸時代前期、浄篤院は円仁作のご本尊があり、しかもそれが源義経の念持仏だということでかなり有名だったかもしれません。

2.いざお参り!

①お寺のある環境

いよいよ地元、上京区にやってきました♪出発地点は四条大宮あたり2か所、そしていきなり上京区西部です。

ちょうど「西ノ京」と呼ばれるあたりが抜けているのですが、江戸時代は洛外の「西京村」であり、おそらく田畑だけでお寺はなかったのだと思われます。

この浄篤院のまわりは秀吉の時代、聚楽第の西にあたり、秀吉の家臣が住んでいたところです。すぐ東の七本松通は西寺町通と言われるほど秀吉がお寺を並べました。今でもものすごく多いんですよ。

そしてその南部の千本丸太町の西側は今も「聚楽廻(じゅらくまわり」と言われています。しかし聚楽第もたった8年で壊され、七番町まであった千本通西部のお屋敷も江戸時代にはなくなりました。

そしてそのあとの一部には、「五番町夕霧楼」で有名な遊郭となったのでした。

なので江戸時代にはこのあたり

お寺+田畑+繁華街

という分布になっていたかと思います。

あ、今は普通に市街地ですよ!

②お参り

こちらは原則観光の方は入ることができません(2025年5月現在)。「阿弥陀様のお参りのため」と言って電話をしても、その時の状況によりできないことがあることをご了承ください。

七本松通を丸太町通から1つ北の通り(下立売通)まで上がります。そして下立売通を西へ行き、1つ目の縦の通り(相合図子通・下の森通)を上がっていくと左手に見えます。

こちらもお寺が多いですから間違えないように♪ 角からお寺が並んでいて、角から3つ目のお寺となっています。

入り口には大きな石碑があります。

石碑の上部分には、

「洛陽四十八願 第三番」

とありますね。

入ったら右に見えてくるのが入り口です。まっすぐ行くと駐車場なのでお気をつけて。

ご本尊の阿弥陀如来さんは、サイトの解説通り真っ黒の仏様でした!前章の「②仏像・墓など」のところにも書いたように、護摩焚きの煤でないとここまでは黒くならないでしょう。

大丈夫なようにあらかじめ予約をしていきましたが、それでも普段は開けておられないお寺です。しかし当日法事があったにもかかわらず、大変丁寧に対応してくださいました。お参りされたい方は、お寺さんの事情を察しながらお尋ねされると、お寺さんの方も考えてくださることもあると思います。

京都は江戸時代に大火が何度もあったので、こちらも例にもれず本堂が焼けています。この本堂再建もお寺さんや檀家さんの努力があったわけですが、いろいろと不思議なご縁ができたとたん、するすると物事が進んでいったそうです。やはりこちらの阿弥陀様のお力も相当のものなのでしょうね…ご利益も大きそうです。

・観光寺院でない普段から人の出入りがほとんどないお寺の場合、出入り自由のイベント以外では必ずお電話で許可を得てください(断られることもあります)。

・御朱印をいただく仏様を必ずお参りください。

・境内の写真はお寺さんに許可をいただいてから撮ってください(仏像は信仰対象なので撮影不可が多いです)。

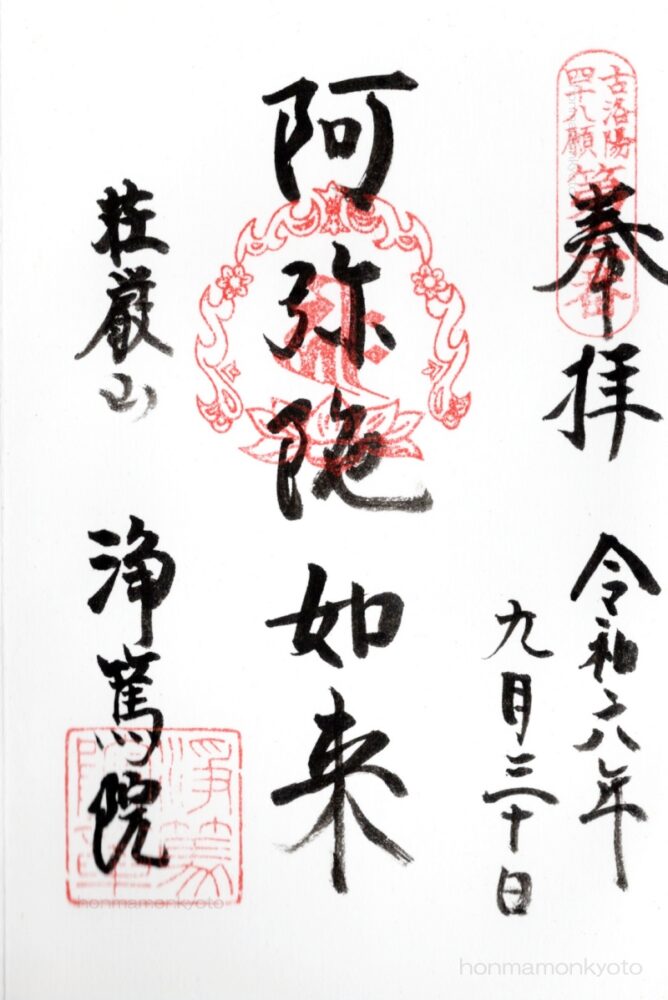

3.御朱印

阿弥陀如来さんの御朱印です。今回は授与していただけました。

こちらは印の中に「古洛陽四十八願 第三番」の文字が入っていますね。

4.阿弥陀如来の誓願

阿弥陀如来の誓願の3番目です。

自らが成仏した国土(極楽世界)の人間や天人を一人残らず金色に輝かせたいとの願。

参考:新纂浄土宗辞典

5.浄篤院への道のり

*地図が見えにくい時は地図上をクリックしてください。

住所表記は「京都市上京区下立売通七本松西入上ル鳳瑞町254」。

正確には、七本松通から東西の下立売通を西へ行って一筋目を北に上がったところにあります。お寺へ行くために歩く道が下立売通なので先に書いてあります。

地図上に通り名が見えないときは、少し拡大してみてください。

実はお寺が面している通りにも名前があって「相合図子(あいあいずし)通」なのですが、もう一つ「下ノ森通」という後で付いた名前もあります。この通りは大変狭いので、近くの七本松通で住所を表しているのでしょう。ちなみに、Wikiでは「江戸時代に『相合図子通』と呼ばれていた」とありますが、上京区の近くの人たちは今も「相合図子通」を使っている人の方が多いです。

→京都の住所表記法については「第一願 聖徳寺」の京都の住所表記についてへ

次は東光寺。こちらも個人のお寺なので拝観できるかどうか…

浄篤院の前はこちら

コメント