みなさんは、巡礼をされたことはありますか?「西国三十三か所」とか「四国八十八か所」とか呼ばれるもので、巡礼地として番号の付いたお寺を順に回っていくものです。

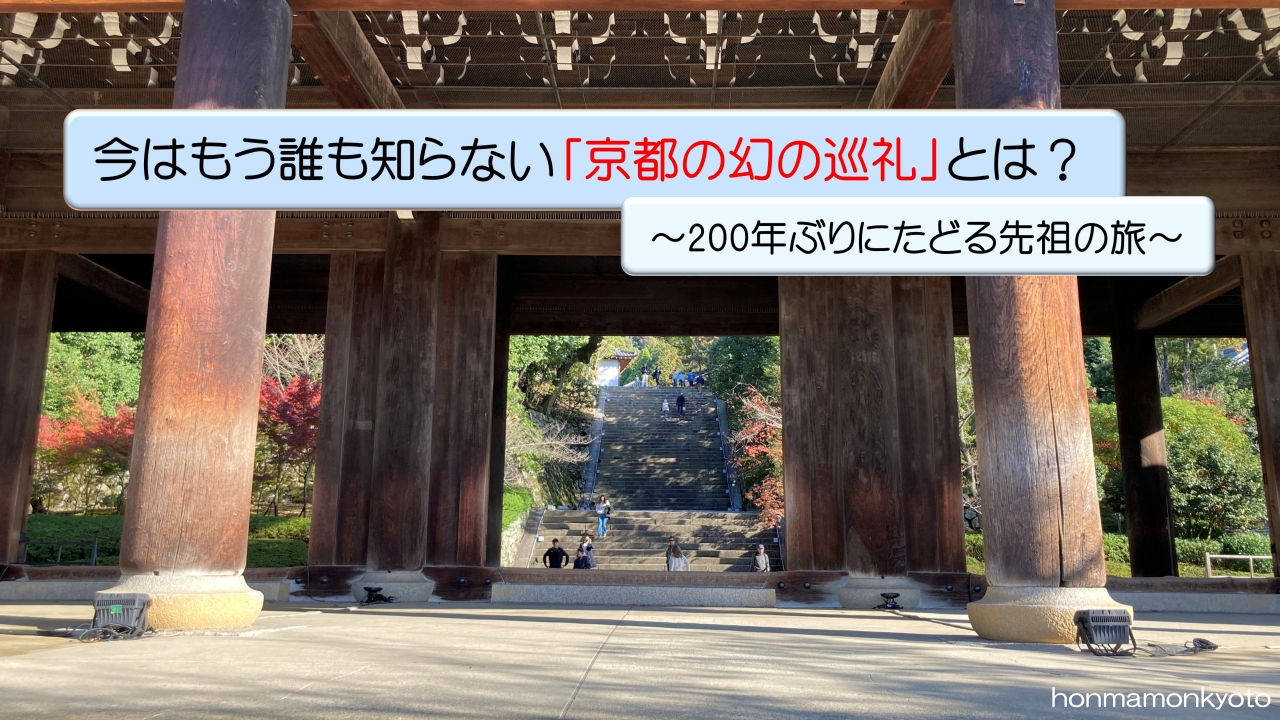

巡礼をしている方はそのような巡礼コースをよく知っておられると思いますが、今はもう全く回られてない巡礼が京都にあったのをご存じでしょうか?

それは

洛陽四十八願所

という巡礼です。今回は非常にレアであるこの巡礼についてご説明しようと思います。

この幻の巡礼について知れば相当の京都通・巡礼通となることは間違いないので、是非知っていただきたいです。

また、四十八願のリストを作りそこから各巡礼記に飛べるようにしているので、お好きなところから読んでいただけるようにしています♪

1.洛陽四十八願所とは?

①阿弥陀如来の巡礼

「洛陽四十八願所」は、昔の京都洛中にあった阿弥陀如来さんを48カ所参拝して極楽往生を願う巡礼でした。

現在、京都市内で回られている巡礼に、「洛陽四十八願地蔵」というお地蔵さんをお参りするものがありますが、それとは違い、こちらは阿弥陀如来さんをお参りする巡礼となります。

また、これは阿弥陀さんがすべての人を救うために立てた48の誓い=四十八願があてはめられているそうです。四十八願それぞれの詳細についてはWEB版新纂浄土宗大辞典で詳しく説明されています。

②幻の巡礼?

この「洛陽四十八願所」は江戸時代にできたということや巡るお寺はわかっているものの、本当に廻った人がいたのかということは実証されていませんでした。

また、実際にこの言葉で検索していただいたらわかると思いますが、有効な結果は2つか3つくらいしかなく、今も情報はほとんどない状態なのです。

2.洛陽四十八願所の歴史

①洛陽四十八願所を作った人は?いつ作った?

この巡礼を作った人は京都にある善峯寺の源光という僧と言われています。1613年(慶長18年)に阿弥陀如来のお告げを受けて48か所のお寺の阿弥陀さんを巡礼したのが始まりだそうです。お地蔵さんの洛陽四十八願所が選ばれたのは寛文年間(1661-1673)なので、阿弥陀さんの巡礼のほうがかなり早いですね。

②その後の巡礼方法について

この巡礼についての数少ない記述がある「大阪新四十八願所阿弥陀巡礼」の説明サイトには、このように書かれています。

その後、浄清が阿弥陀仏の本願文[ほんがんもん]を詠じた和歌を記した額を寺々に掛けたとされます。また『山城国中浄家[じょうけ]寺鑑』(寛文8年[1668]刊)には、第1願から第48願までの本願文を一枚ずつ紙に書き、浄土宗42ヶ寺と天台・真言宗6ヶ寺に札を納め巡拝したとも記されています。

大阪新四十八願所阿弥陀巡礼 公式ホームページ 「四十八願所巡りの成立」

ただ、調べた限りでは、この額やお札が見つかったという記述はどこにもありませんでした。

③実在の証拠が出てきた!

しかし2019年11月、ようやく巡礼の証拠が見つかり新聞に掲載されて、確かに実在したということが証明されたのでした。文化時報の記事にあったのですが、今消えてしまっているので、ちょっと引用を…

<洛陽四十八願所の物的証拠 浄土宗西福寺で発見>

洛陽四十八願所が存在した物的証拠が10月上旬、浄土宗西福寺(京都市東山区)で見つかった。発見されたのは関白・二条綱平公の位牌で、「四十八願所を48度巡って回向した」と記されている。西福寺の青谷蓮葉尼が整理中の位牌の調査を、大本山清浄華院史料編纂室の松田道観研究員に依頼して明らかになった。

洛陽四十八願所は、1613(慶長18)年に源光が誓願寺の阿弥陀仏の霊告を受けて洛中の48ヵ寺を巡拝したことが始まり。現在、洛陽四十八願所は廃れてしまい、存在を裏付ける物的証拠が見つかっていなかった。

西方四十八願所を創設する際に、洛陽四十八願所を手本としたことが記される「弥陀霊場西方四十八願所縁起」に、48ヵ寺に本願文を記した位牌を納めた記録があり、今回の発見は、この記述を裏付けるものと考えられている。

青谷尼は「今回の発見が、洛陽四十八願所を復刻する機運になれば」と期待し、松田研究員は「廃れてしまった四十八願所の証拠が見つかったことは意義深い」と話した。

西福寺でこのお位牌を拝見しましたが、とても大きくて立派なものでした。しかし「四十八願所を48回巡った」ということは、48×48=2304回お寺参りをされたということですよね💦

毎年1巡りすると大体週一のペース。それで48年かかる…

3.四十八願所のリスト(リンク先に飛びます)

では、巡拝する48ヵ寺をご紹介しましょう(本尊と宗派は略語。詳しくは表の下へ)。

リンクが貼ってあるのはすでに巡礼記をアップしているお寺です(少しずつ増やしていきます)。

*ただし、この中にはすでに廃寺になったり、現存していてもお参り不可のお寺があります。巡礼のコンプリートが難しいということは、あらかじめ認識しておくべきかと思います。

お参りの可否 ◎…予約しなくてもOK ○…予約してOK △…決まった日だけOK 電話で確認…? 不可…✖

また、お参りができても御朱印がもらえないこともあります。

| 巡礼順 | 願所No. | 山・院・寺号(お参り可否) | 本尊 | 宗派 | 住 所 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 第1願 | 大悲山 上宮王院 聖徳寺(△) | 阿弥 | 浄土 | 下京区綾小路通大宮西入坊門町 |

| 2 | 第2願 | 豊蔵山 休務寺(〇) | 阿弥 | 浄禅 | 中京区錦小路通大宮西入錦大宮町 |

| 3 | 第3願 | 荘厳山 浄篤院(?) | 阿弥 | 浄土 | 上京区下立売通七本松西入上ル鳳瑞町 |

| 4 | 第4願 | 竹谷山 東光寺(✖) | 阿弥 | 浄土 | 上京区御前通一条下ル東竪町 |

| 5 | 第5願 | 真盛山 西方尼寺 | 阿弥 | 浄土 | 上京区今出川通七本松西入真盛町 |

| 6 | 第6願 | 安穏山 両就院 大超寺 | 阿弥 | 天真 | 左京区岩倉花園町 |

| 7 | 第7願 | 恵照山 浄福寺 | 阿弥 | 浄土 | 上京区浄福寺通一条上ル笹屋町 |

| 8 | 第8願 | 家隆山 光明遍照院 石像寺 | 阿弥 | 浄土 | 上京区千本通上立売上ル花車町503 |

| 9 | 第9願 | 光明山 無量寺 | 地蔵 | 浄土 | 上京区寺之内通千本西入下ル柏清盛町 |

| 10 | 第10願 | 本空山 無量寿院 称念寺 | 阿弥 | 浄土 | 上京区寺之内通浄福寺西入上ル西熊町 |

| 11 | 第11願 | 独妙山 超勝院 | 阿弥 | 浄土 | 上京区大宮通鞍馬口下ル東入新ン町 |

| 12 | 第12願 | 堯天山 仏牙院 報恩寺 | 阿弥 | 浄鎮 | 上京区小川通寺之内下ル射場町 |

| 13 | 第13願 | 樹下山 宝慈院 | 阿弥 | 浄土 | 上京区衣棚通寺之内上ル下木下町 |

| 14 | 第14願 | 宝樹山 竹林院 西園寺 | 阿弥 | 臨相 | 上京区寺町通鞍馬口下ル高徳寺町 |

| 15 | 第15願 | 雲祥山 光明寺 | 阿弥 | 浄土 | 上京区寺町通今出川上ル五丁目鶴山町 |

| 16 | 第16願 | 蓮台山 総見院 阿弥陀寺 | 阿弥 | 浄土 | 上京区寺町通今出川上ル鶴山町 |

| 17 | 第17願 | 大蔵院 仏陀寺 | 阿弥 | 浄鎮 | 上京区寺町通今出川上ル鶴山町 |

| 18 | 第19願 | 清浄華院 | 阿弥 | 天台 | 上京区寺町通広小路上ル北之辺町 |

| 19 | 第23願 | 報恩山 長徳寺 | 阿弥 | 浄土 | 左京区田中下柳町 |

| 20 | 第24願 | 長徳山 功徳院 百万遍知恩寺 | 阿弥 | 浄土 | 左京区田中門前町 |

| 21 | 第18願 | 鈴声山 真正極楽寺 真如堂 | 阿弥 | 西浄 | 左京区浄土寺真如町 |

| 22 | 第25願 | 紫雲山 金戒光明寺 | 阿弥 | 浄土 | 左京区黒谷町 |

| 23 | 第26願 | 聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺 | 阿弥 | 浄土 | 左京区永観堂町 |

| 24 | 第27願 | 一切経山 金剛寺 | 阿弥 | 浄禅 | 東山区三条通白川橋東入ル五軒町 |

| 25 | 第21願 | 道源山 信行寺 | 阿弥 | 浄土 | 左京区仁王門通新高倉東入ル北門前町 |

| 26 | 第22願 | 日陽山 大恩寺 | 阿弥 | 浄土 | 左京区東大路二条下ル北門前町 |

| 27 | 第20願 | 瑞応山 教安寺 | 阿弥 | 浄土 | 左京区東大路仁王門上ル北門前町 |

| 28 | 第28願 | 華頂山 大谷寺 知恩院 | 阿弥 | 浄土 | 東山区新橋通大和大路東入ル三丁目林下町 |

| 29 | 第29願 | 群仙山 一心院 | 法然 | 浄土 | 東山区林下町 |

| 30 | 第30願 | 霊鷲山 無量寿院 正法寺 | 阿弥 | 浄捨 | 東山区清閑寺霊山町 |

| 31 | 第31願 | 桂光山 敬信院 西福寺 | 釈迦 | 時霊 | 東山区松原通大和大路東入ル二丁目轆轤町 |

| 32 | 第32願 | 深草山 長仙院(清円寺・廃寺) | 阿弥 | 浄土 | 中京区六角通河原町西入松ケ枝町 |

| 33 | 第37願 | 無量山 金仏殿 延寿寺 | 阿三 | 西浄 | 下京区河原町通六条下ル本塩竈町 |

| 34 | 第36願 | 法華長講弥陀三昧堂(長講堂) | 阿弥 | 浄土 | 下京区富小路六条本塩竈町 |

| 35 | 第35願 | 負別山 蓮光寺 | 阿弥 | 浄土 | 下京区富小路通六条上ル本塩竈町 |

| 36 | 第34願 | 塩竈山 霊光院 上徳寺 | 阿弥 | 浄土 | 下京区富小路通五条下ル本塩竈町 |

| 37 | 第33願 | 仏性山 真如海院 本覚寺 | 阿弥 | 浄深 | 下京区富小路通六条上ル本塩竈町 |

| 38 | 第38願 | 金蓮寺(廃寺・福聚山 平等寺) | 薬師 | 真智 | 下京区松原通烏丸東入因幡堂町 |

| 39 | 第39願 | 長白寺(廃寺・福聚山 平等寺) | 薬師 | 真智 | 下京区松原通烏丸東入因幡堂町 |

| 40 | 第40願 | 霊芝山 乗願寺 | 阿弥 | 浄捨 | 下京区寺町通仏光寺下ル恵美須之町 |

| 41 | 第41願 | 光勝山 空也寺 | 阿弥 | 浄土 | 下京区寺町通仏光寺下ル恵美須之町 |

| 42 | 第42願 | 錦綾山 曼陀羅院 聖光寺 | 釈迦 | 浄鎮 | 下京区寺町通綾小路下ル中之町 |

| 43 | 第43願 | 多聞山 灯籠堂 浄教寺 | 阿弥 | 浄土 | 下京区寺町通四条下ル東側貞安前之町 |

| 44 | 第44願 | 龍池山 大雲院 | 阿弥 | 浄単 | 東山区祇園町南側 |

| 45 | 第45願 | 雲居山 了蓮寺 | 阿弥 | 浄土 | 左京区田中門前町 |

| 46 | 第46願 | 八葉山 安養寺 | 阿弥 | 浄禅 | 中京区新京極蛸薬師下ル東側町 |

| 47 | 第47願 | 深草山 真宗院 円福寺 | 阿弥 | 浄深 | 愛知県岡崎市岩津町檀ノ上 |

| 48 | 第48願 | 深草山 誓願寺 | 阿弥 | 浄深 | 中京区新京極通三条下ル桜之町 |

宗派:浄土→浄土宗 西浄→西山浄土宗 浄禅→浄土宗西山禅林寺派 浄深→浄土宗西山深草派 浄鎮→浄土宗鎮西派 浄捨→浄土宗捨世派 浄単→浄土宗系単立 天台→天台宗 天真→天台真盛宗 臨相→臨済宗相国寺派 時霊→時宗霊山派 真智→真言宗智山派

48カ寺のうち浄土宗寺院が42カ寺。阿弥陀信仰・浄土宗信仰の色が濃い巡礼と言えますね。

表にある「願所No.」というのは、そのお寺に与えられた四十八願の番号です。巡礼順というのは、実際に回るように本に書かれた順番です。「巡礼順」は時代によって、あるいは本によって違いますが、こちらでは天保14年(1843年)に書かれた「洛陽四十八願所道しるべ」を参考としています。

4.四十八願所寺院の地図

四十八願所のお寺の位置をGoogle Mapsに落としてみました。

1つだけ愛知県に引っ越しをされているので真ん中に京都が来ませんが、それ以外は今もすべて京都市内にあります。

見ていただくとわかるように、左下の聖徳寺さんを1番目としてぐるっと右回りに輪を書くように並んでいます。このようなたくさんの巡礼寺院を持った京都の巡礼は今は無いので、とても貴重なものと言えますね。

5.御朱印について

①今でももらえるの?

この巡礼は明治にはもう廻られた記録がないので、現在お参りができたとしても、御朱印をいただけるかどうかは行ってみないとわかりません。

お寺さんによっては、ご自分のお寺が四十八願所に入っていることをご存じないお寺もあり、なかなかハードルは高いです。その一方で、今まで行ったところの中には、御朱印に四十八願の札書であることを記した印を押してもらえるところもありました。

②御朱印料は?

なお、御朱印料は大体300円~500円(2024年現在)でしょうか。でも期間限定や特別な御朱印はもっと高い場合もあり、また今後上がる可能性もあります。みなさんがお参りをされるときは、事前に必ず調べて行かれることをお勧めします。

また御朱印をいただくときは、クレジットや電子マネー対応のところはほとんどありませんので、現金を用意しておきましょう。できればお釣りが要らないように小銭があれば良いと思います♪

③御朱印帳も手軽にそろえましょう♪

御朱印をいただくには、御朱印帳も用意しないといけません。あんまり高いものはどうかなぁと思う方は、1000円代から買える、こんな感じから始めてみてはいかがでしょうか♪

6.ここまで証拠が「なかった」と言ってたわけですが…

①我が家にありました…^^;

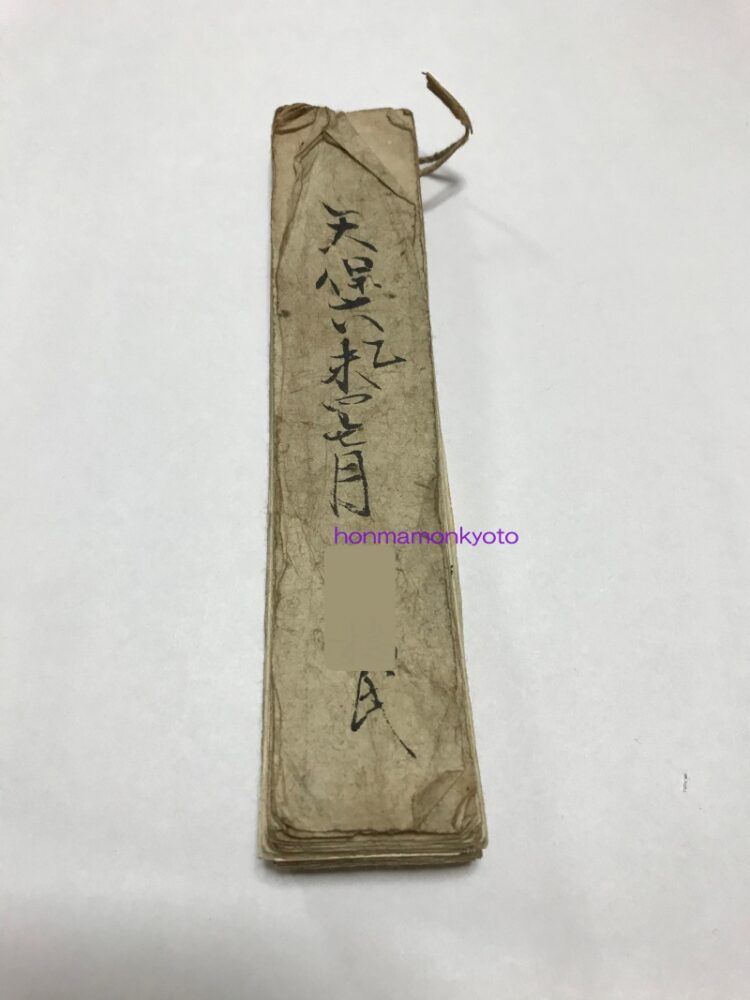

さて、最後に「実は…」というお話なのですが、この幻の巡礼の記録(札書き)が我が家にありました^^; 写真は次の章でお見せしますね。

私のお祖父さんの大祖父さんが廻らはったらしいのん。

15㎝×2㎝くらいの小さな紙の束なので、持ち歩いて使ってたのでしょうか。

…が、すみません、現在「はい、これです。」と現物をお出しできない状態ですm(_ _)m 大事に片づけすぎて、倉庫の奥の奥に入れてしまい、すぐに出すことができません(泣)場所はわかっているのですが、多分…(!)

でも写真は撮ってあります!存在の証しとして裏書きだけご紹介いたします。

②証拠写真!

最初のページは白紙なので、裏表紙にあった、廻ったであろう日付の書かれたページです。

「天保六乙未四~七月 〇〇氏」

よみ:

「てんぽうろく きのとひつじ4~7月 〇〇(私の姓)氏」

天保六年は1835年なので、約200年前ということになります。

四と七の間の文字はよくわかりません。便宜上「~」と書いてますが、お分かりの方教えてください!

「4~7月」とすれば、4か月で回ったってことでしょうか。48÷4で1か月に12カ寺。1日で3か所回れば、週1回行くペースで大丈夫ですね。

ということで、巡礼記のアップも大体週1回ペースにしようかなと思っています。

次に、この札書きを作った理由を推測してみました。

まず、この札書きの下部分には名前が書かれてますよね。ということは別の人の分もあったのではないか、と。

なので、

巡礼グループで回るとき間違えないように、札書きにそれぞれの名前を書いて渡したのでは?

というふうに考えてみたのです。

「は~いこれは〇〇さんのえ~」とか言うて配ったはったんとちゃうやろか。

同じ札書きを持って巡礼団を作り、一緒に回ったのではないかと思いました。

③なぜ残っていた?

では、なぜこれが今まで残っていたのでしょう?お寺さんによると、こういった札書きは、普通は「棺桶に入れてしまうもの」なのだそうです。

それで、これも私なりに推理してみました。

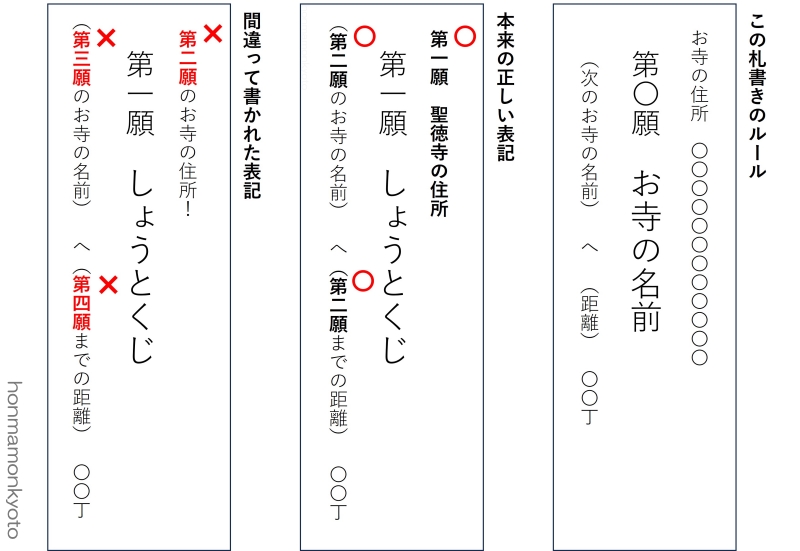

この札書きには、真ん中にお寺の名前、右にそのお寺の住所、左に次のお寺の名とそこまでの距離が書かれていました。

実はその札の3か所目まで、住所とお寺の名が合ってなかったのです。

1願目の聖徳寺さんの札で言うと、本来聖徳寺さんの住所が書かれているはずの右側には2願目の住所が、次に行く2願目のお寺の名が書かれているはずの左側には3願目のお寺の名がありました。

そしてこれが第三願の札書きまで間違えて書かれていたのでした。

つまりこの札書きは、こういう理由で残されたのではないか、と。

書き損じであるということ。失敗作だった。なので、正しく書かれたものを棺桶に入れ、失敗作がたまたま残ったのではないか。

と考えてみました。

正しいことはわかりませんが、正解とそれほど遠くはないと思っています。そしてひょっとしたら、今でも同じようなものがどこかにあるかもしれないですね!出てきたらすごくロマンを感じます~♥

理由はわかりませんが、200年近くこの札書きは残りました。そしてこんな巡礼があったと後世に知らせてくれたのですから、この記録は今後も大事にしておきたいと思っています♪

④私もお参りしたい!

そんなことを考えているうちに、「私もこの巡礼のお参りをしたい!」と思うようになりました。5代前の先祖が参った巡礼のあとをなぞりたい、コンプリートしたい!と。

しかし説明してきたように御朱印どころかご本尊さんの拝観も難しいお寺もありますので、「無理なお参りをしない」と決めました。でもお参りができたお寺は、今後みなさんがお参りされるときの参考になるように、しっかりと記録していきます。そしてお参りしたお寺さんにも、先祖がお参りしたことを伝えていくつもりです。

6.まとめ

・洛陽四十八願所とは?

「洛陽四十八願所」は、昔の京都洛中にあった阿弥陀如来さんを48カ所参拝して極楽往生を願う巡礼でしたが、実際に回った記録がなかなか見つからない幻の巡礼と言われていました。

・洛陽四十八願所の歴史

洛陽四十八願所を作った人は、善峯寺の源光という僧で、阿弥陀如来のお告げを受けて48カ寺の阿弥陀如来像を巡ったことが始まりです。

その後は和歌の額や願文が書かれた札などが納められたのですが現存せず、2019年にようやく実在の証拠となるものが発見されました。

・四十八願所のリスト

各お寺の巡礼記に飛べるようにリストにリンクを貼りました。

ただし、48カ寺すべてお参りができる状態ではありません。現存していないお寺があったり、お寺はあってもお参りができないところもあります。

・御朱印について

小さいお寺で家族運営されているところでは、御朱印はもらえないところもありそうです。御朱印料は300~500円あたりかと思われます。

・実は…

ここまで証拠が「なかった」と言ってきましたが、実は我が家に巡礼記が残っていました。ただ、現物は現在すぐに出せないところにあります。写真が残っているので裏書をご紹介。

これは書き損じの可能性があり、そのため棺桶に入れられず残ったのではないか、と推測しました。

さてこれから第一願のお寺からご紹介していきます。興味のある方は巡礼記も是非お読みくださいね。

お寺さんに聞いたけど、もうすでに巡礼してる人もちらほらいやはるみたいえ。

最後まで読んでくださりありがとうございます。京都好き・巡礼好きのみなさんの参考になれば嬉しいです。

コメント