8月も旧暦の七夕あたりになると、暑い京都もさすがに朝夕は気温が下がってきます。お日様の光もなんとなく真っ白から少し色づいたような柔らかさが出てきます。

え~!!京都の8月暑いよ~!これで涼しいの~?!

まぁまぁそう言わんと笑 土用が済んで立秋が来たら、京都の人は「あ、涼しいなぁ」て思うのんえ。

秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる

これは立秋に藤原敏行が詠んだ和歌ですが、本当にこの時期には風が涼しくなってくるんですよね。朝夕の気温は一気に変わるように思われます。湿度も変わって来るようです。

こんなに暑くなってしまった今の京都でさえ、土用あたりに連続10日以上猛暑日が続いたあと、夕べに35度を切ってくると涼しく感じられるんですよ。

今の京都人もそれに気づくのでしょう。近所の人たちとも

今日はちょっと風があるしマシとちゃう?

ホンマやなぁ!ムゥッとしてへんしなぁ^^

とか言うような挨拶をするのです♪

そういった時期にお盆がやってきます。忙しくなる時期にちょっと楽させてもらえる感覚ですね。

ということで、今回はこのお盆についてお話をしましょう。本当の古くからのお盆行事をやっている人は京都でも随分少なくなったので、きちんと書いて伝えておきたいと思っています。

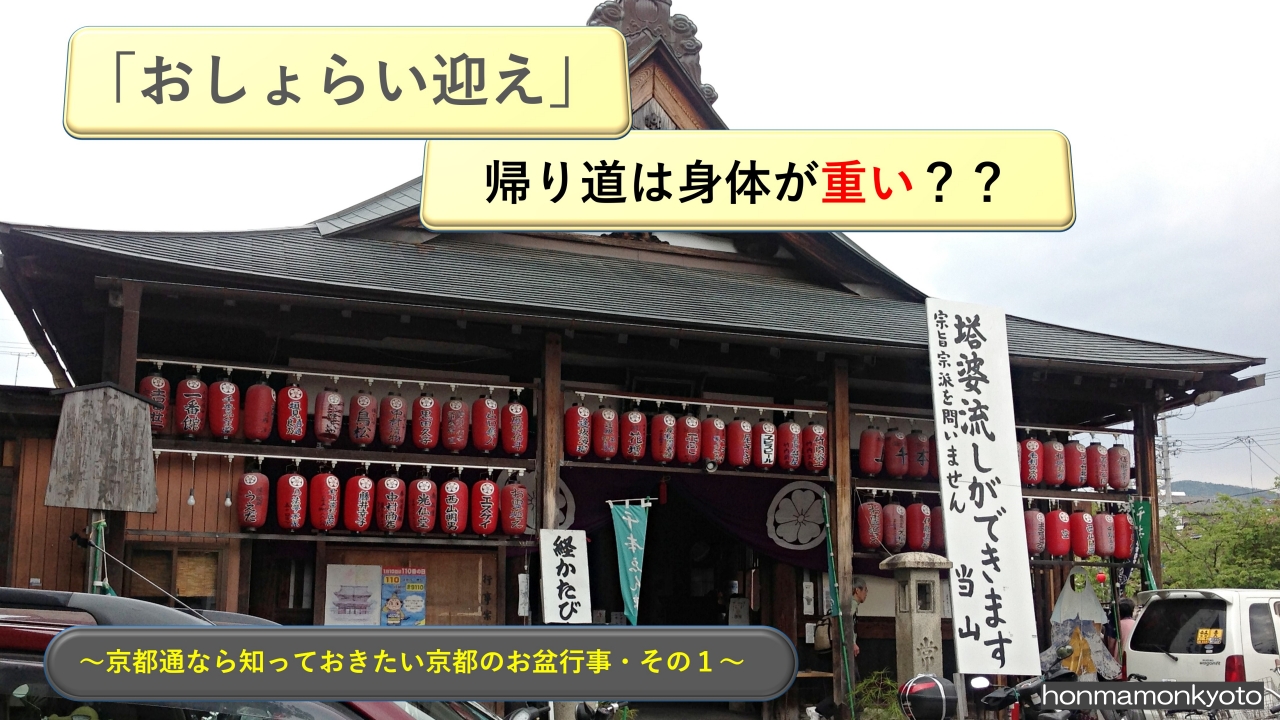

今回は第一弾、「おしょらい迎え」についてです。これを読めばこんなことがわかります。

・おしょらい迎えの「おしょらい」の意味がわかる。

・8月に寺院にお参りに行ったときに理解が深まる。

・タイトルに書いた「帰り道は重い」という謎が解ける。

・京都に長年住んでいる人たちのお盆前の行動がわかる。

では始めましょう♪

1.「おしょらい迎え」」とは?

前置きが長くなってしまいましたが、この暑い京都で行われる最大の行事がお盆なのです。8月はひと月全体がお盆行事のようなところがあるので、お盆の始まりである「おしょらい迎え」も知っておくと、お寺へのお参りに行ったとき理解が深まりますし、人にもちゃんと説明できますね♪

「おしょらい」とは「精霊」のことです。「精霊」とは「ご先祖さんたちの霊」を指し、「おしょらい迎え」は、お盆の時期、自分のご先祖さんの供養をするために家にお迎えすることを言います。

また、「おしょらい」のみ呼ぶ時には必ず「さん」を付け、「おしょらいさん」と親しみを込めて呼びます。

大体京都の人は何でも「さん」付けるの好きやしなぁ。そやけどこれは絶対付けなあかん!

次の章で詳しく書きますが、おしょらい迎えは、お盆前の大体7日からお盆の供養が始まる13日の前あたりまでに行われることが多いです。

特に他でも書いた旧暦の七夕として決められている8月7日はお盆準備が始まる日なので、この日にされるお家が多いかと思います。

七夕についてはこちらをどうぞ。

2.どこにおしょらい迎えに行く?

おしょらい迎えの場所を大きく3つに分けてみました。

①千本ゑんま堂・六道珍皇寺

京都でおしょらい迎えというと、私はこの2つの寺院の名前が浮かびます。京都の人は自分の家と近いほうにお参りに行く傾向があるように思います。例えば西陣に住む人は、まず千本ゑんま堂に行きますね。

共通している点は2つあり、

1つ目は 「昔の葬送地の入り口にあたる場所」 ということ。

千本ゑんま堂は蓮台野、六道珍皇寺は鳥辺野のそばに立地しています。

2つ目は 「小野篁との縁が深い」 ということ。

千本えんま堂は小野篁が開基として開いたお寺ですし、六道珍皇寺は小野篁があの世との行き来に利用していた井戸があることで有名です。

千本ゑんま堂では

・水塔婆*を書いてもらい(〇〇家先祖代々、〇〇〇霊位、のように)水塔婆流し場に浮かべて流します。

・迎え鐘を撞いておしょらいさんをお迎えし、それぞれのお家に帰ってもらいます。

・お盆の間(14日)に六斎念仏があります。

・普段は見ることができない閻魔様を拝観できます。

*水をかけたり、水に浮かべたりして供養する厚さ1~2mm・長さ30cmくらいの塔婆主に浄土宗で用いられます。

六斎念仏については、壬生六斎念仏について書いた記事があるので参照なさってください。

一方、六道珍皇寺では

・これを「六道まいり」と言います。

・お塔婆を書いてもらい、迎え鐘を撞いてお迎えします。

迎え鐘は小さな穴を通って出ている縄を引っ張って鳴らします。

・お塔婆は槙の葉で水をかける「水回向」をします。

どちらも「お塔婆」「迎え鐘」がキーワードですね。

お迎えは早く帰れる仏さん、遅い仏さんいろいろ。それはこんな感じでしょうか…

冥途の出口には、お迎えを待つたくさんの仏さん。

自分を待つ子孫や家族のもとへ早く帰りたいとひしめきあっている。

そこに迎え鐘がゴーンと鳴る。

しばらくして「〇〇さんのお家の仏様~」と呼び出しがかかる。

すると一人の仏様が「あ、私だ!はい!」と嬉しそうに返事をして、ヒュッと娑婆へ帰っていく…

仏様も最後まで残るとやっぱり寂しいでしょうから、都合がつけばできるだけ早めにお迎えに行ってあげたいですよね。

また、この2つのお寺には特に初盆の新仏さんがおられるお家はよく行かれます。仏さんになって間が無いので、帰り方がよくわからない方もおられるでしょうし、こちらは特に余裕を持って早めにお迎えに上がりましょうね。

2つのお寺をまとめてみましたので参拝の折にどうぞ。

| 千本ゑんま堂 | 六道珍皇寺 | |

|---|---|---|

| 宗派 | 高野山真言宗 | 臨済宗建仁寺派 |

| 住所 | 京都市上京区千本通蘆山寺上ル閻魔前町34番地 | 京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町595 |

| 連絡先 | 075-462-3332 | 075-561-4129 |

| HP | https://yenmado.blogspot.com/ | http://www.rokudou.jp/visit/ |

| 期間 | 8月7日~12日(8:00~19:00) | 8月7日~10日(6:00~22:00) |

| その他 | 14日 六斎念仏 | 期間中限定の御朱印あり |

アクセスはこちら。

②他の有名寺院

その他の有名寺院でもお迎えができます。ここでは2つの寺院をご紹介しましょう。

まず上京区にあり千本ゑんま堂にも近い大法恩寺(千本釈迦堂)です。鎌倉時代に創建され奇跡的に戦火や大火にも遭っていないお寺で、この古刹でもおしょらい迎えができます。

| 住所 | 京都市上京区七本松通今出川上ル溝前町1035−1 (五辻通六軒町西入→場所は同じ・こちらが詳細) |

| 期間・時間 | 8月8日~12日(8:00~19:00) |

| 電話 | 075-461-5973 |

壬生寺では、9日に迎え鐘を撞いてお迎えをしに行き、仏様に喜んでいただくよう行われる六斎念仏を一緒に見る、というような流れになっています。

| 住所 | 〒604-8821 京都市中京区壬生梛ノ宮町31 (正門:坊城通り四条下る) |

| 期間・時間 | 8月9日~10日(7:00~19:00) |

| 電話 | 075-841-3381 |

そういうお寺は大体その近隣の方が行かれることが多いですが、最近は六斎念仏が有名になり、多くの外国人の方が来られるようになりました。先日も行きましたが、たくさんの人で驚きました!

千本釈迦堂と壬生寺のアクセスはこちら。

壬生寺では9日のおしょらい迎えと16日のおしょらい送り*に六斎念仏が行われます。

9日の六斎念仏についてはこちらでどうぞ(9日→壬生六斎念仏 16日→中堂寺六斎念仏)。

③自分の菩提寺

大きな寺院に行かず、自分の菩提寺にお参りをしてお迎えをするパターンも多いです。私の家ではこちらになります。

菩提寺の場合はお迎えの仕方も①②とは少し変わるでしょうか。こちらも実況風に♪

ご先祖様のお墓にお参りに行く。

ひとしきり掃除をして拝んだ後、お墓に向かって

「ほな帰りまひょか。」

と声をかけ立ち上がる。

その時ご先祖さんは「ほいきた!」とお参りの人の肩にひょいと乗る。

中の仏さんが多い場合は、もう身体のあちこちに乗って山のようになる。

乗られた子孫はこころなしか重みを感じ、

「あれ?なんか重いな。」と不思議に思いながら家路につく。

そう、たくさんのご先祖さんが乗っているので帰り道は身体が重くなる、というわけです。

小さい頃、母親がいつも「ほ~ら、ぎょうさん肩にご先祖さんが乗ったはるわ!」て言うてたえ。

え~そんなのウソだよ~!怖いよ~!

そら私かてホンマかわからへんわ!そやけど子ども心にも「そうなんや~」て思てた。今は両親を乗せてるのや、て嬉しい気分になるえ。

ちなみにうちのお寺では鐘は撞きません。直接お墓に迎えに行くので、合図とか順番とかありませんからね♪

お盆の時にご先祖さんを家にお迎えして供養をするという考えを持っているのは仏教だけで、しかも浄土真宗系のお家では行われません。浄土真宗ではご先祖さんはいつも浄土におられるので、お盆は家でお祀りをせずお墓参りをされます。

3.上記4か寺のアクセス

4.まとめ

・「おしょらい迎え」とは?

「おしょらい」とは「精霊」のことです。「精霊」とは「ご先祖さんたちの霊」を指し、「おしょらい迎え」は、お盆の時期、自分のご先祖さんの供養をするために家にお迎えすることを言います。

「おしょらい」のみ呼ぶ時には必ず「さん」を付け、「おしょらいさん」と親しみを込めて呼びます。

・どこにおしょらい迎えに行く?

おもに3パターンに分かれます。

①千本えんま堂・六道珍皇寺はおしょらい迎え2大寺院です。

②他の寺院でお迎えができるところも多く、中でも壬生寺は有名で六斎念仏も見ることができます。

③自分の菩提寺でお迎えする方もかなり多いです。普通にお墓参りをして、そのままご先祖さんを連れ帰ります。

今回の説明はここまでです。お盆中のお供えなど行事の詳細はまた次にご紹介しますね!

京都の伝統行事に興味のある方のお役に立てれば嬉しいです!

お盆シリーズ ~京都通なら知っておきたい京都のお盆・その2~ の前の記事はこちら。

次の記事はこちら。

*番外編:やってみたい方・研究者向け

コメント